|

Régime d’Ouest

|

|

|

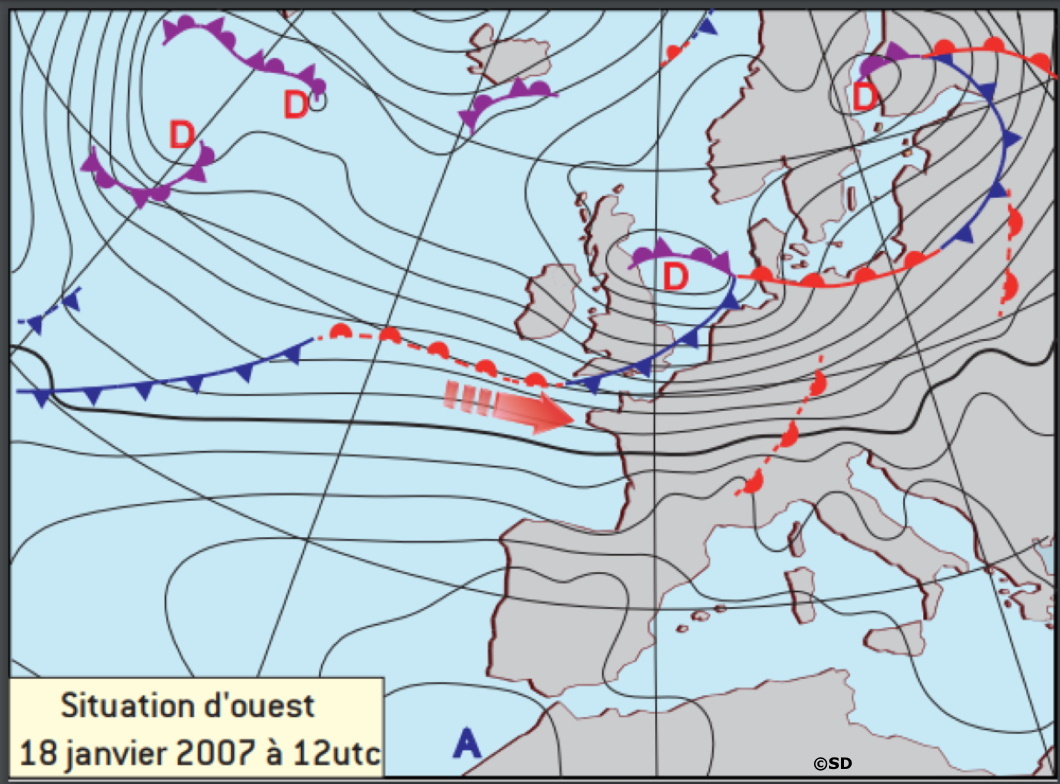

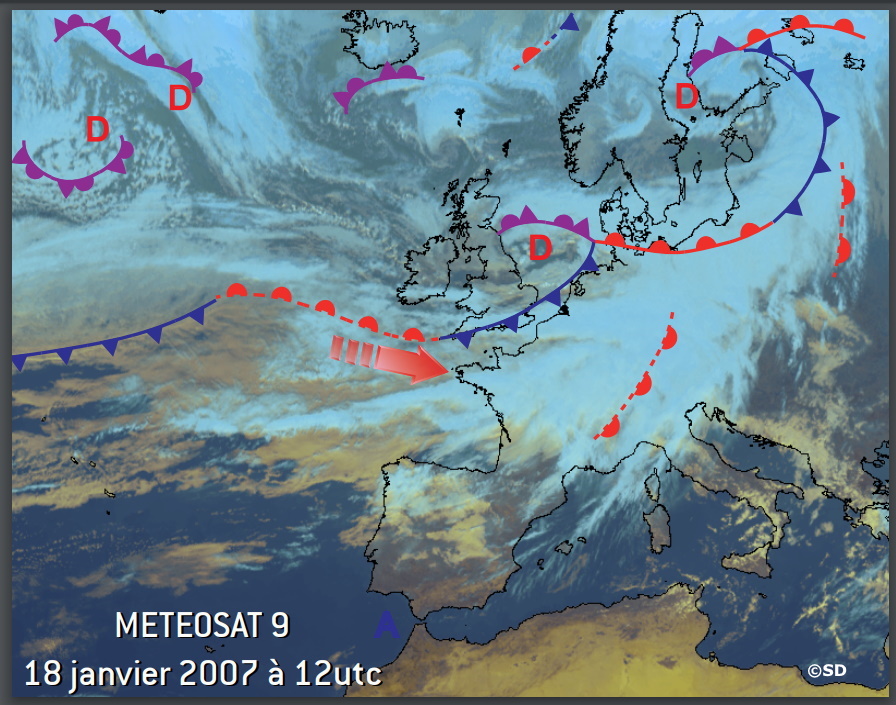

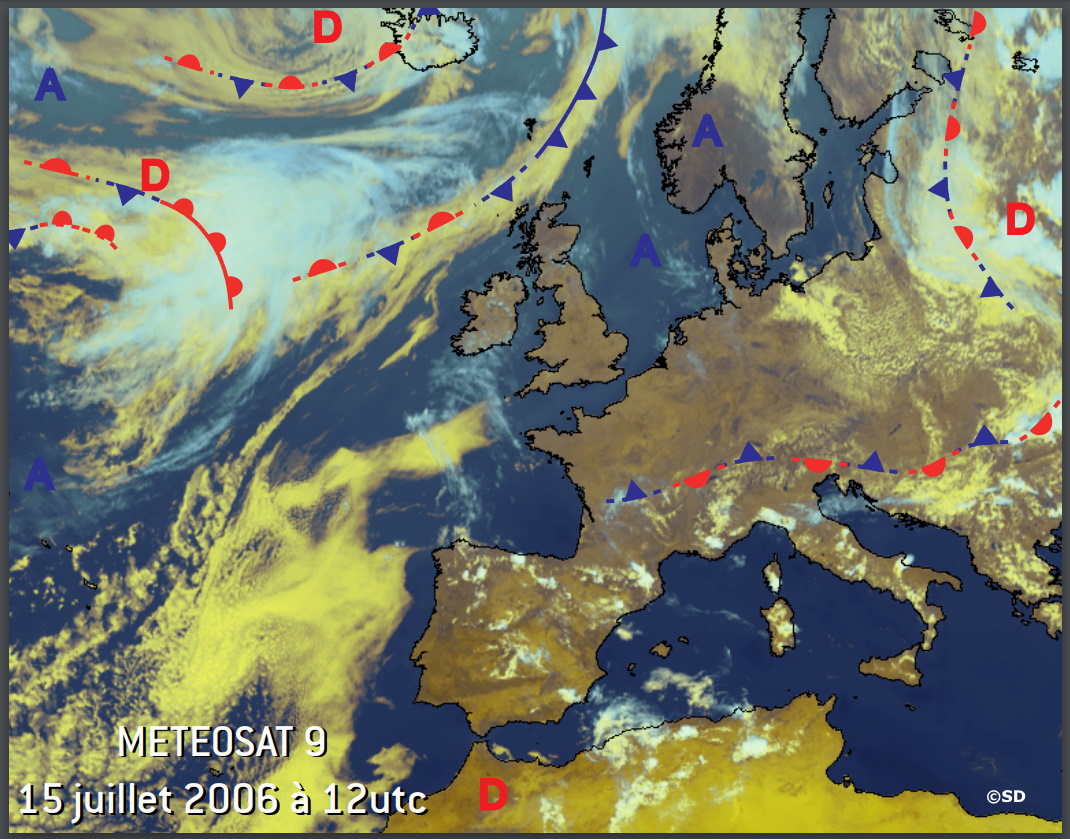

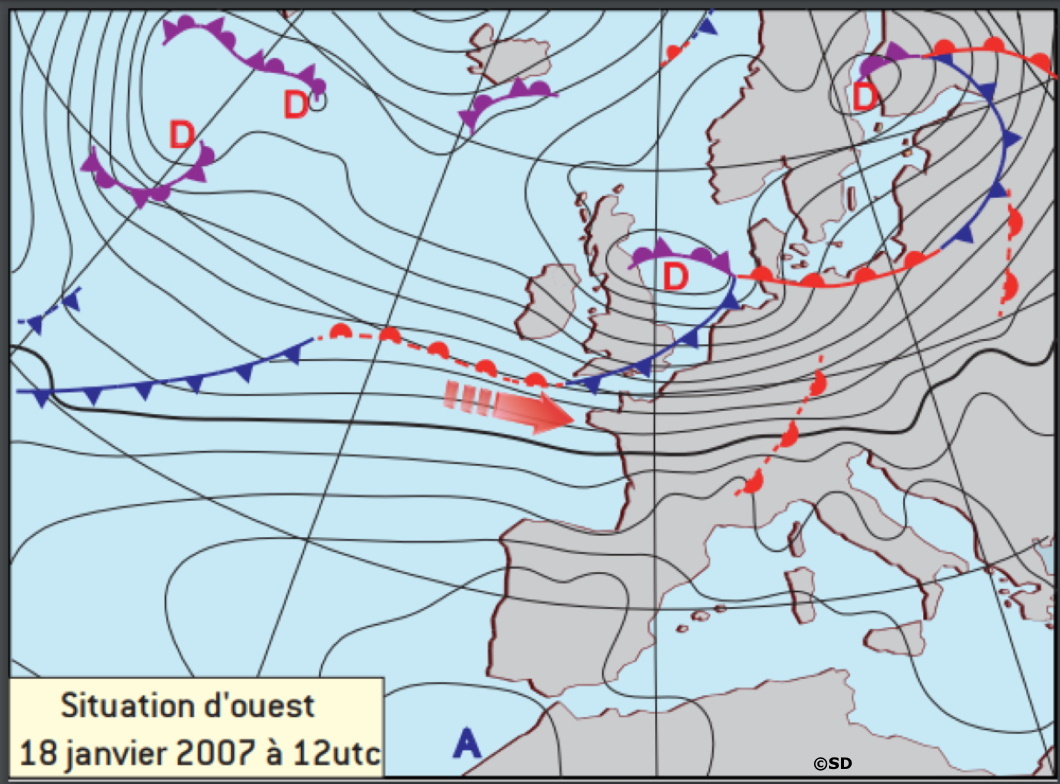

18 janvier 2007 à 12h UTC :

Régime d'ouest frappant l'Europe occidentale.

Les isobares sont serrées, résultat de la juxtaposition d'un solide anticyclone, centré près du Maroc, et d'un vaste domaine dépressionnaire sur le nord de l'Océan et de l'Europe.

Système nuageux étendu véhiculé par ce puissant flux océanique.

Les nuages les plus blancs (France, Allemagne...) sont les plus épais, ceux qui donnent des précipitations soutenues.

Les flèches rouges indiquent la direction du vent doux vers 5000 m.

|

|

|

Le plus fréquent dans notre pays situé à mi chemin entre équateur et pôle, dans cette circulation tempérée organisée par le couple de centres d’actions quasi permanents que sont l’anticyclone des Açores, et la dépression d’Islande. En réalité, ces deux individus bariques (de pression, donc), bougent et changent d’intensité systématiquement, cycliquement, en liaison avec le déplacement saisonnier du Soleil. Mais en plus ils ont une vie autonome – sous contrôle tout de même de la circulation générale dont ils ne peuvent en aucun cas s’extraire – gonflant ou se creusant en fonction des approvisionnements en chaleur (anticyclone) ou en froid (dépression) que l’environnement leur fournit.

La montée vers le Nord du Soleil renforce les réserves d’air chaud de l’hémisphère Nord : l’anticyclone des Açores gonfle, ce qui lui permet d’affirmer son influence sur l’Europe de l’Ouest en été, en déplaçant le lit des perturbations plus au Nord. La dépression d’Islande vit à l’inverse, mieux alimentée en air froid l’hiver, anémique en été. Schéma moyen, "normal", qui n’évite pas les mauvaises surprises de ces "étés pourris" qui affectent nos régions lorsque notre anticyclone préféré est malmené par une dépression islandaise trop vigoureuse pour la saison. Le contraste entre nos centres d’action (différences de températures, donc de pressions) est à son maximum en hiver : il en résulte des vents plus forts en cette saison, des tempêtes plus fréquentes et dynamiques.

Le "lit perturbé" se positionne plus ou moins haut.

En hiver, il est grosso modo au niveau de la Manche : les perturbations océaniques frappent notre pays de plein fouet, apportant douceur (influence du Gulf Stream) et précipitations. Établi, les perturbations s’y succèdent en famille, à la cadence d’une toute les 24 h (rare) ou, plus généralement, de 24 à 48 h, secteurs de mauvais temps entrecoupés des améliorations de quelques heures associées aux traînes qui s’ "affaissent" à l’approche de l’air chaud du système suivant. Pour les massifs, l’influence de l’ouest change selon la latitude du courant actif.

Les Pyrénées et les Alpes sont particulièrement servies par les régimes calés sur le 45ème voire plus bas, ce qui n’est pas fréquent. Plus le lit monte au nord, moins il les concerne.

En été, il est rejeté au niveau de l’Écosse, épargnant donc nos régions, en principe. La fraîcheur relative des flux océaniques fait qu’en outre ce type de temps ne favorise pas les orages.

Outre le calage en latitude de l’axe perturbé, intervient très efficacement la rapidité du flux. On rappelle ici l’extrême importance de l’ "effet orographique" qui stimule considérablement les perturbations franchissant un relief (le fameux "remous"), au point que certaines ne donnent guère qu’un crachin en plaine alors qu’elles s’essorent en précipitations abondantes à l’impact montagnard.

Un cas type, peu fréquent mais banal cependant, correspond à ces régimes d’ouest très rapides qui se mettent en place pour plusieurs jours en hiver, bousculant en général soit un anticyclone "froid" et maussade au sol, doux et très beau en altitude, installé depuis quelque temps, soit une masse froide beaucoup plus compacte, développée en épaisseur associée à ce que l’on appelle un "talweg" (figure isobarique dépressionnaire ouverte au nord). Leur front chaud est très actif, d’autant plus qu’il repousse un air froid plus accusé et de grande inertie.

Tombent alors d’importantes précipitations, neigeuses jusqu’à basse altitude, prolongées dans les fonds de vallée par des "culots d’air froid" captifs, à la fois de la configuration et de leur densité.

En montagne, de telles vigoureuses intempéries donnent jusqu’à 1m de neige en 24 h. Ce pourrait être une bénédiction pour les stations – avalanches de poudreuse mises à part, quand les surcharges vont à l’excès ! – mais l’arrivée de masses d’air de plus en plus douces transforme la neige en pluie soutenue, jusqu’à 2000, 2500 m parfois. La neige se tasse, se gorge d’eau, part en coulées de "lourde" dans les couloirs, formant ces "champs de patates" de boules jaunâtres des Chamoniards.

Au-delà, de ces turbulences fâcheuses, il est fréquent que s’installe… une période de beau temps de plusieurs jours, le lit perturbé ayant été rejeté à distance de la France par la puissante poussée anticyclonique à l’origine de cette rupture ayant, in fine, radicalement transformé le paysage météo d’hivernal froid en grande douceur paisible (iso 0 vers 3000 m dans le nouvel anticyclone !). Le paradoxe de ces situations vient de ce que tout au long de l’accumulation du mauvais temps... la pression monte vers des valeurs élevées, de 1025 à 1030 hPa. Un des rares cas où le baromètre ment effrontément.

Les régimes d'ouest hivernaux très productifs en précipitations, dont le lit principal est placé de telle sorte que se succèdent sur un relief, à cadence de 24/36h, des redoux (secteurs chauds) et des refroidissements (traîne) donnent assez étonnamment des cumuls de neige très importants sans que des avalanches catastrophiques ne se déclenchent. Cela vient de ce que le manteau neigeux est très travaillé par les fortes fluctuations de températures, tassé et humidifié puis regelé ; accumulation de strates finalement stabilisées, bien soudées entre elles.

Autre particularité : il est assez fréquent qu’après plusieurs jours de régime d’ouest rapide, à flux tendu, une grosse invasion froide de nord-ouest termine l’épisode par le retour d'un régime "méridien" (à forte composantes nord-sud et sud-nord ; "zonal", pour un flux aligné comme les "parallèles").

On en revient à cette remarque qu’il est nécessaire qu’un jour ou l’autre les échanges d’énergie entre le Sud et le Nord se rétablissent.

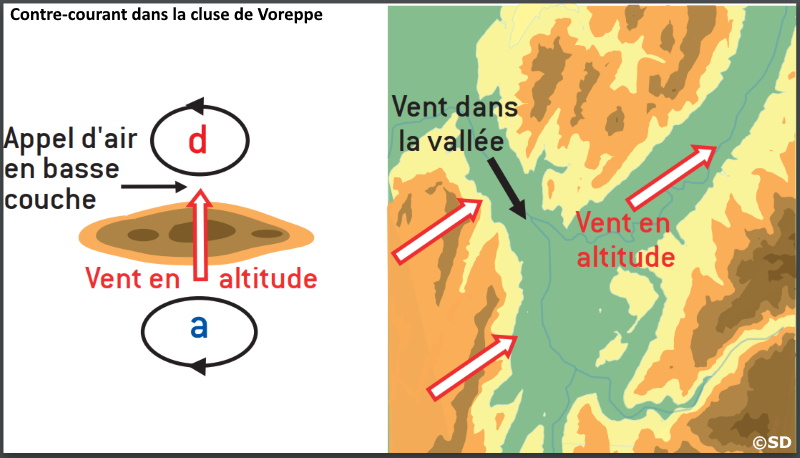

Conséquences sur l'agglomération grenobloise

Hiver :

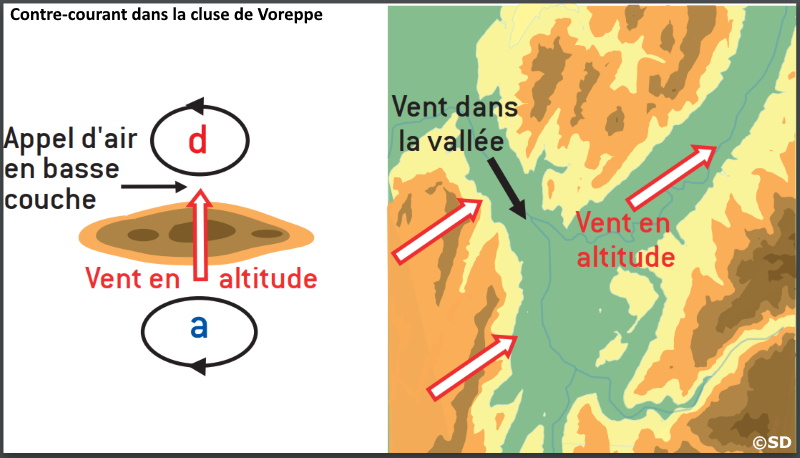

La partie active des perturbations affecte plutôt le Nord de la Loire. L’agglomération de Grenoble est soumise à des conditions de "marge" avec des nuages d’altitude (vers 3.000 m) ménageant de belles éclaircies par moment. Assez bonne visibilité. Peu de vent (résistance de l’air froid interne aux Alpes), sauf au passage d’éventuels fronts froids susceptibles de s’accompagner de coups de vents de NW brusques et temporairement assez forts, notamment dans la cluse de Voreppe et à son débouché.

Remarque :

Cette situation peut devenir particulièrement active sur la région quand un puissant redoux succède à une "coulée" froide (thalweg). Elle s’accompagne alors de fortes précipitations avec une remontée de la neige de la plaine jusque vers 2000 m, voire 2500 m. Fréquence moyenne estimée : 1 à 2 fois sur la période automne/hiver.

Eté :

Beau temps en général malgré des passages nuageux à haute altitude. Température modérément chaude. Bonne visibilité. Régime de brise thermique : peu de vent la nuit dans la cluse de Voreppe, de direction SE ; flux de NW modéré en journée. Coups de vents de NW au passage d’éventuels fronts froids, surtout s’ils sont accompagnés d’orages donc de rafales.

|

|

Régime de Nord-Ouest

|

|

|

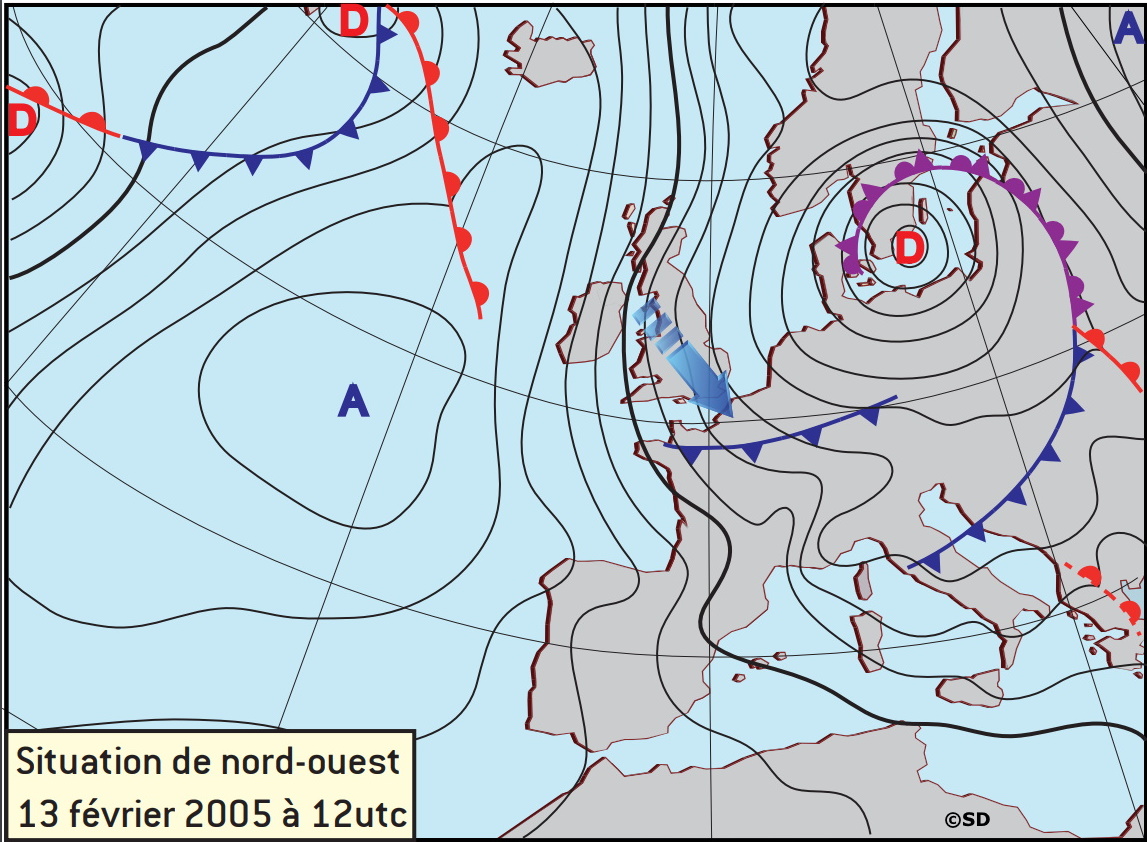

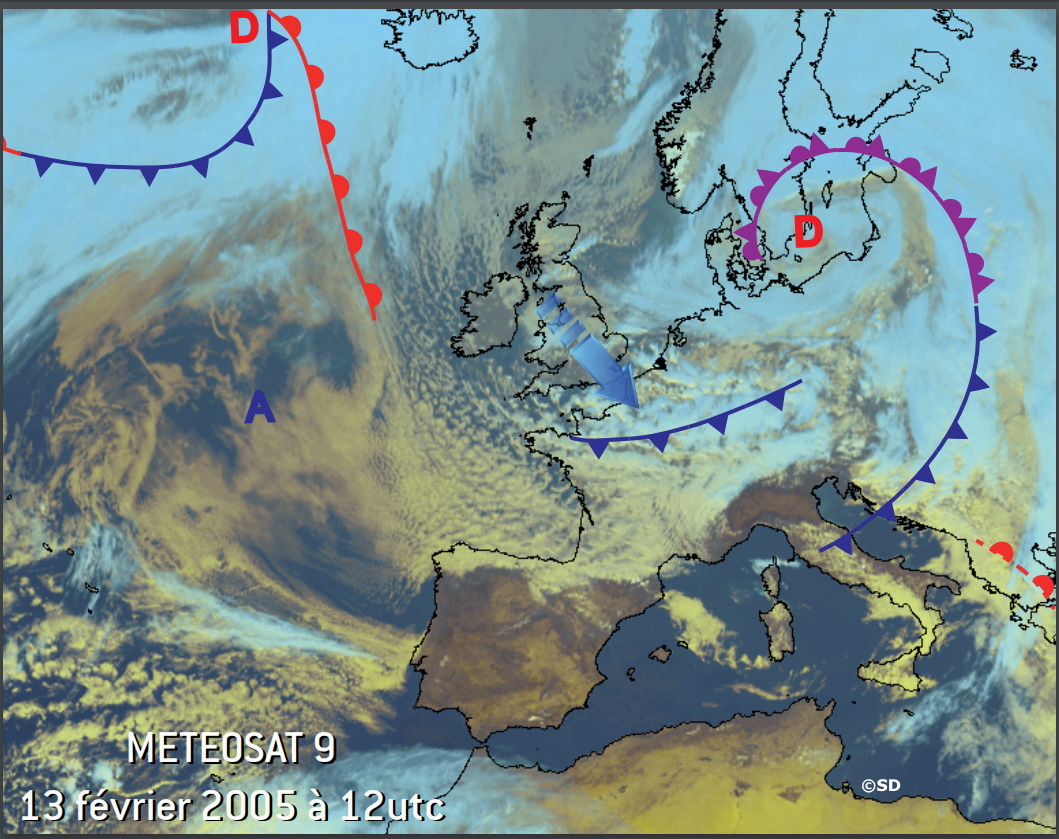

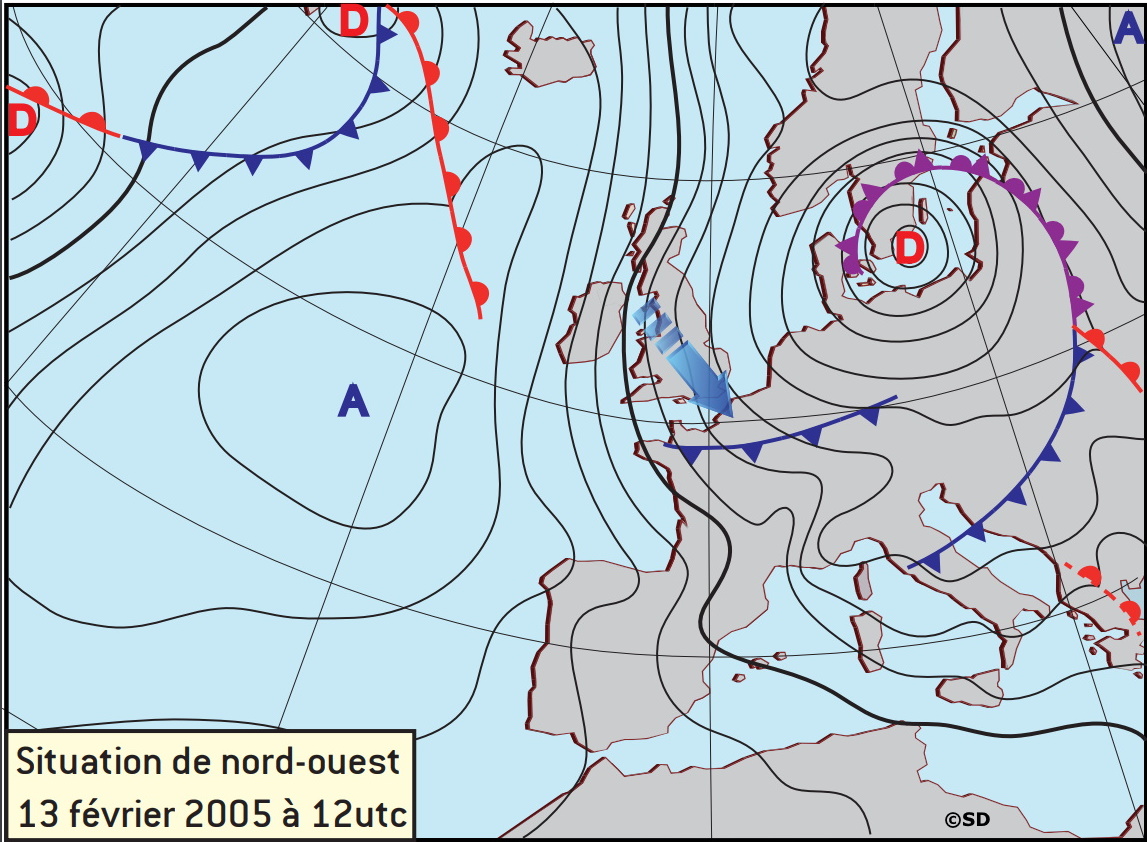

13 février 2005 à 12h UTC :

Situation à giboulées.

Un front froid secondaire traverse le Bassin parisien, en provenance du nord-ouest. L'invasion polaire est déjà bien installée, le front froid principal s'enroule autour de la dépression centrée sur la Baltique ;

on peut, mentalement, le prolonger pour qu'il rejoigne le front chaud du Nord Atlantique délimitant une vaste poche froide.

Multiples cellules convectives (cumulus) au large des côtes atlantiques.

La flèche bleue souligne la direction du flux froid vers 5000 m.

|

|

|

Le temps des "giboulées". Un classique du début de printemps, tandis que les régions polaires bradent leurs dernières réserves de froid hivernal. Mais ce n’est pas que cela.

Quand l’anticyclone des Açores pousse une "dorsale" en direction du Nord de l’Atlantique, le flux d’ouest s’infléchit au nord-ouest. Les perturbations océaniques empruntent donc cette trajectoire. Rien de bien spécial pour ces dernières, sinon que, la plupart du temps, elles se présentent "occluses "(secteur chaud fermé) en abordant nos côtes, après un voyage plus long que par le plein ouest. L’essentiel est plutôt dans la "traîne". L’air froid qui la compose vient plus directement du nord, il est donc encore plein de vitalité, ayant conservé une bonne part de ses propriétés initiales polaires.

L’activité instable des traînes dépend en fait de deux critères principaux : l’épaisseur de l’air froid, en montagne, la vitesse du vent qui le propulse. De fait, plus il est épais, plus il se situe au cœur le plus froid de la "descente polaire", plus il devient instable en survolant des contrées de plus en plus chaudes à mesure qu’il gagne le Sud. Plus il frappe le relief avec force, plus est efficace l’ "effet orographique". En régime de nord-ouest, les Pyrénées françaises sont concernées par ce forcage, long barrage en travers du flux, tandis que, les versants espagnols restent ensoleillés.

Vosges, Jura et Alpes du Nord prennent de plein fouet ces intempéries ; les Alpes du Sud sont fréquemment épargnées par des perturbations "essorées". La Corse accueille des masses froides à nouveau plus instables et humides au contact de la mer, poussées par des vents forts ; ses massifs sont alors soumis à des conditions météo d’une grande rudesse, très dangereuses pour les imprudents.

Les chutes de neige prolongées dans les traînes d’hiver, surtout, de printemps aussi, quelquefois, donnent de grosses accumulations de poudreuse ou neige froide, inconsistante, aux cristaux mal soudés, parce que trop rigides pour se tasser et s’imbriquer très vite. Fort danger d’avalanche lorsque les cumuls dépassent les 50 cm. Et si le froid s’installe, le frein qu’il apporte au tassement maintient le risque de départs spontanés plusieurs jours après la chute. Même en été, il faut attendre que la neige soit stabilisée, la montagne "purgée" pour s’aventurer hors des pistes et traverser les espaces de neige récente.

Le cœur de l’hiver, de la mi-janvier à la mi-février est souvent relativement calme, de solides anticyclones continentaux s’opposant aux incursions des masses d’air océaniques (sans les exclure, chaque hiver ayant sa personnalité). Au-delà commencent à se mettre en place des régimes de nord-ouest avec giboulées, séparant des périodes de beau temps, déjà assez chaud, de l’ordre d’une semaine, quelquefois davantage (excellent mars 1994, p.ex.). Dès la mi-mars, elles se terminent fréquemment par des orages, les premiers. Ce sont des fronts froids qui descendent du Nord, vigoureux. Les sols sont déjà plus chauds, le contraste est grand avec l’air froid ; c’est même au printemps que l’atmosphère est le plus instable dans ses 3000 premiers mètres.

Tard dans la saison, ces flux frais caractérisent l’extrême variabilité du printemps, ponctuée de maximes bien senties ("en avril ne te découvre pas d’un fil… "), ou de dictons sur les gelées tardives (la Lune rousse, les saints de Glace, peu avant la mi-mai).

En montagne, le printemps est assez décevant, car outre cette versatilité intrinsèque de la période (que de prévisions ratées pour tous ces grands week-ends et "ponts", à cause des caprices du ciel plus nombreux à ce moment-là !), l’humidité ambiante entretenue par la fonte des neiges favorise une nébulosité souvent abondante les après-midi.

L’été n’est pas à l’abri de ces excès lors de "coulées polaires" intempestives. La neige descend parfois très bas, comme en cet été 1969 où, après une chute de neige vers la mi-juillet, jusqu’au Tour (1500m) selon certains témoins, un autre épisode neigeux de plusieurs jours a recouvert les massifs de Haute-Savoie vers 1800m, au 15 août et après.

Conséquences sur l'agglomération grenobloise

Hiver :

Médiocre. Nuages abondants, surtout dans les basses couches. Averses intermittentes, surtout en journée (giboulées de neige jusqu’en plaine). Températures très fraîches. Vent assez fort à fort de NW dans la cluse de Voreppe et sur l’agglomération. Renforcements brusques et parfois intenses (dégâts possibles aux branches d’arbres, à certaines infrastructures : cheminées, antennes, pancartes...). Ce type de temps peut durer plusieurs jours consécutifs.

Eté :

Mauvais temps. Anormalement frais. Averses très fréquentes, parfois orageuses (neige vers 1800m). Fort vent de NW dans la cluse de Voreppe et sur l’agglomération. Rafales pouvant être très fortes au passage de grains orageux. Ne dure en principe pas plus de 2 à 3 jours en plein été (surtout depuis le début des années 1980).

|

|

Régime de Sud-Ouest

|

|

|

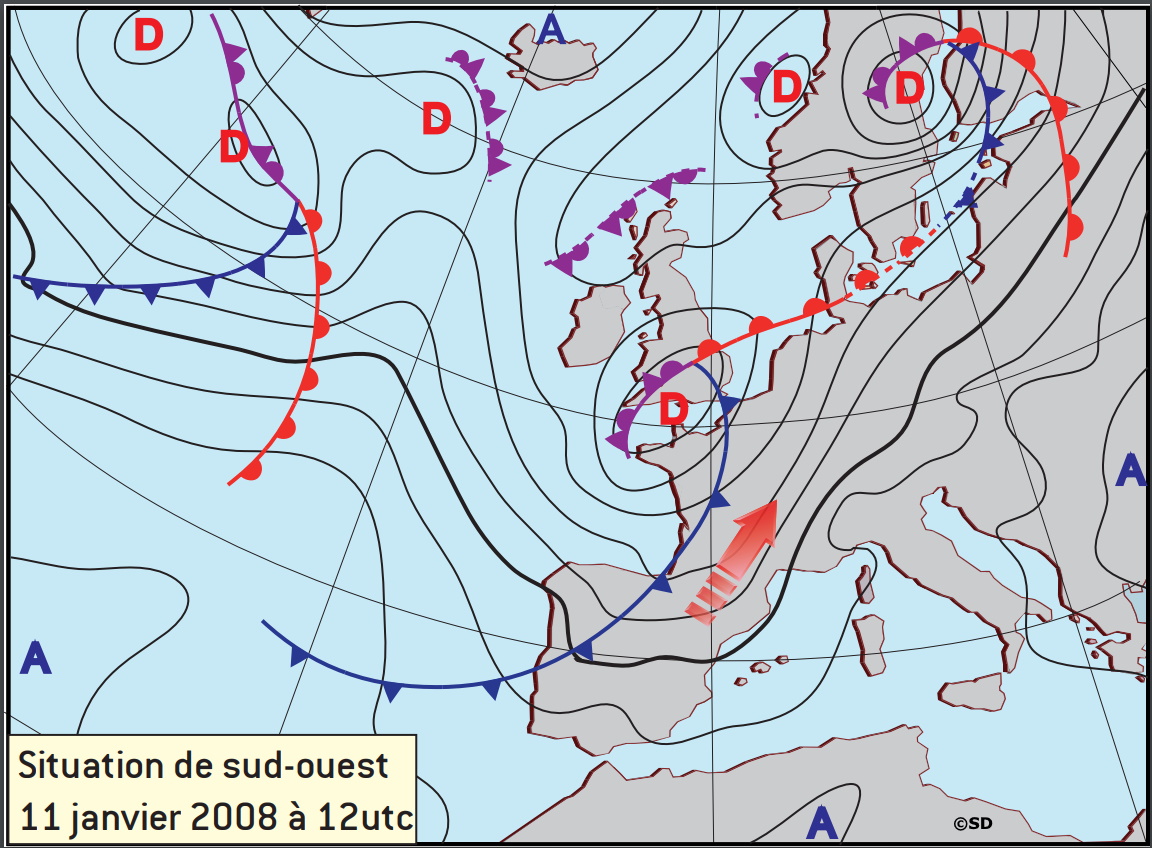

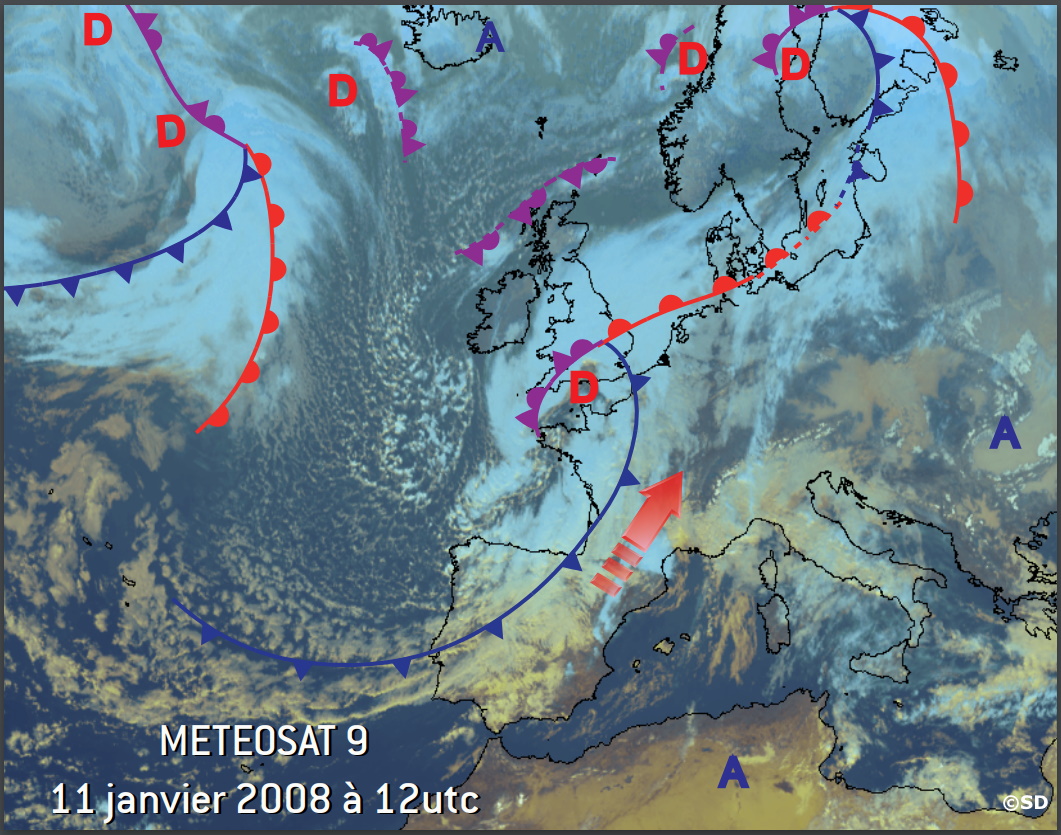

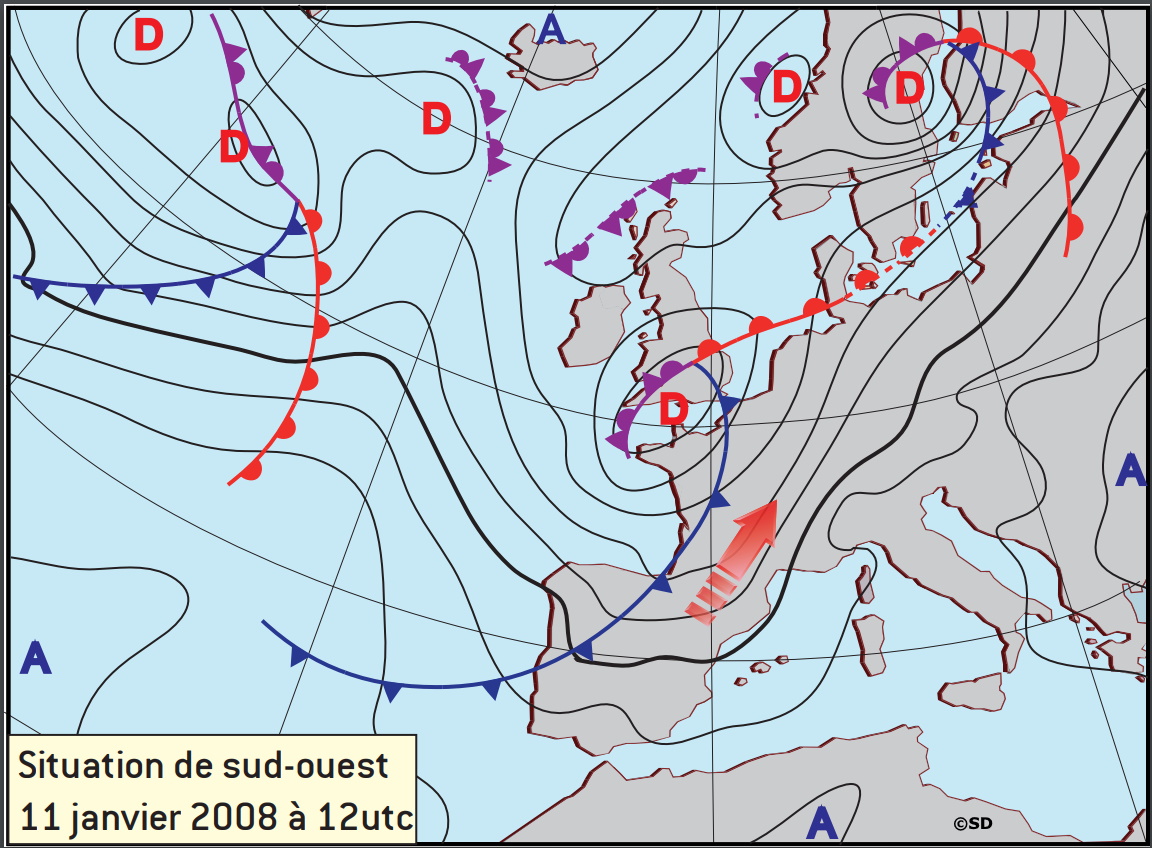

11 janvier 2008 à 12h UTC :

Très longue ondulation d'un front froid du Portugal à la Scandinavie, ourlée d'abondants nuages pluvieux.

A l'approche de la vaste poche froide qui a plongé jusqu'au niveau des Açores, le flux, tant au sol qu'en altitude (flèche rouge), s'est organisé au sud-ouest, déclenchant le Foehn sur les Pyrénées et les Alpes.

|

|

|

Un des 3 grands régimes perturbés (chacun des 3 premiers représentant autour d’1/3 du total). Le plus vicieux sans doute, un casse-tête du prévisionniste tant il est habile en contre-pieds, autant pour la chronologie que pour l'intensité des phénomènes. Il faut y voir beaucoup l’influence de la chaleur qui remonte de régions lointaines (au large du Maroc, du Sahara, de la Péninsule ibérique...), accompagnée d’humidité océanique, donc d’un fort potentiel d’instabilité.

Une situation qui peut s’établir à tout moment de l’année quand des descentes froides conséquentes creusent des dépressions ou des talwegs sur le Proche Océan, ce qui conduit, par réaction, à l’établissement d’anticyclones sur l’Europe Centrale, à des dorsales d’altitude s’étirant du Nord de l’Afrique jusqu’à la Scandinavie (d’où les limons que les pluies ou neiges de ces situations déposent assez souvent lorsqu’elles débutent).

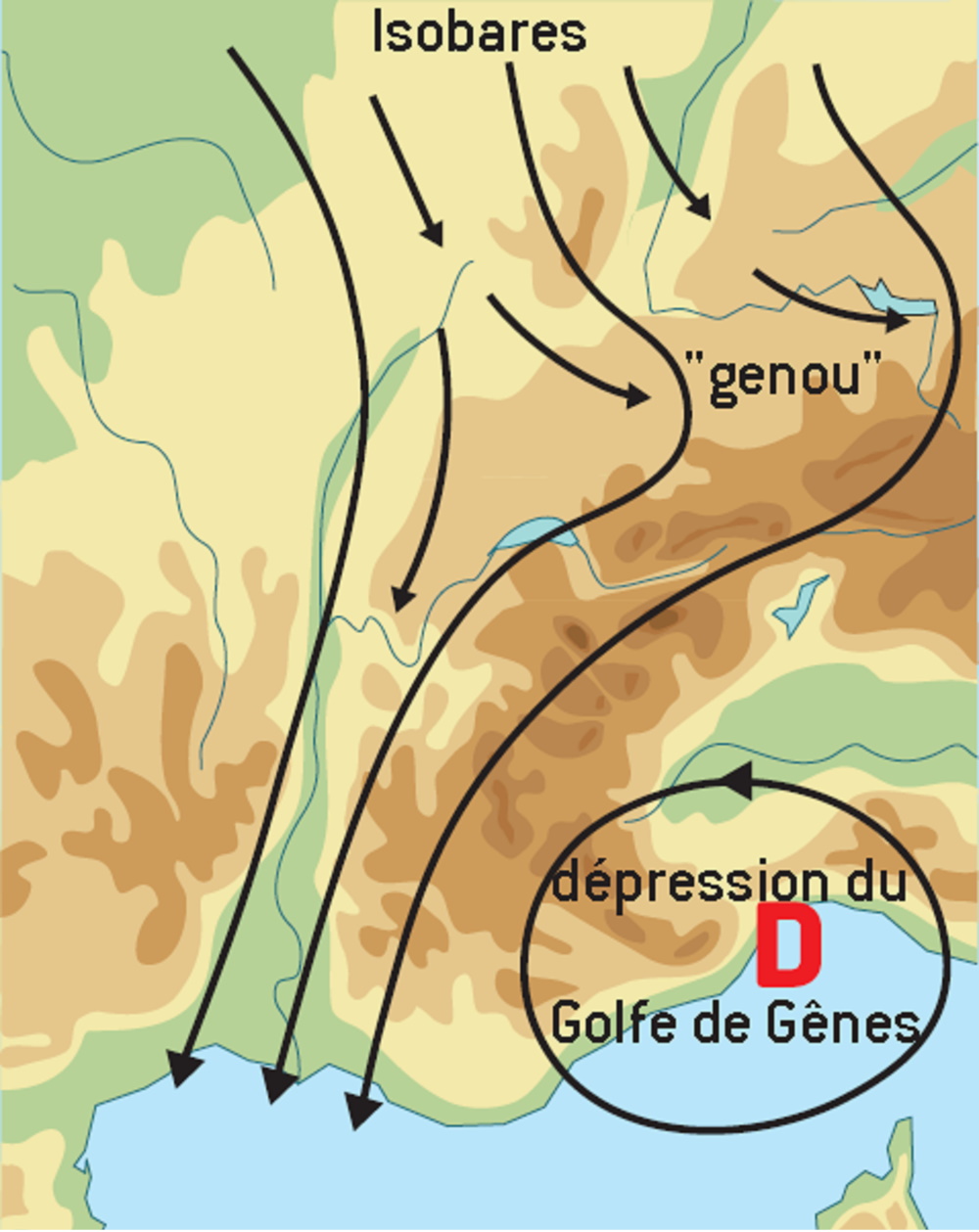

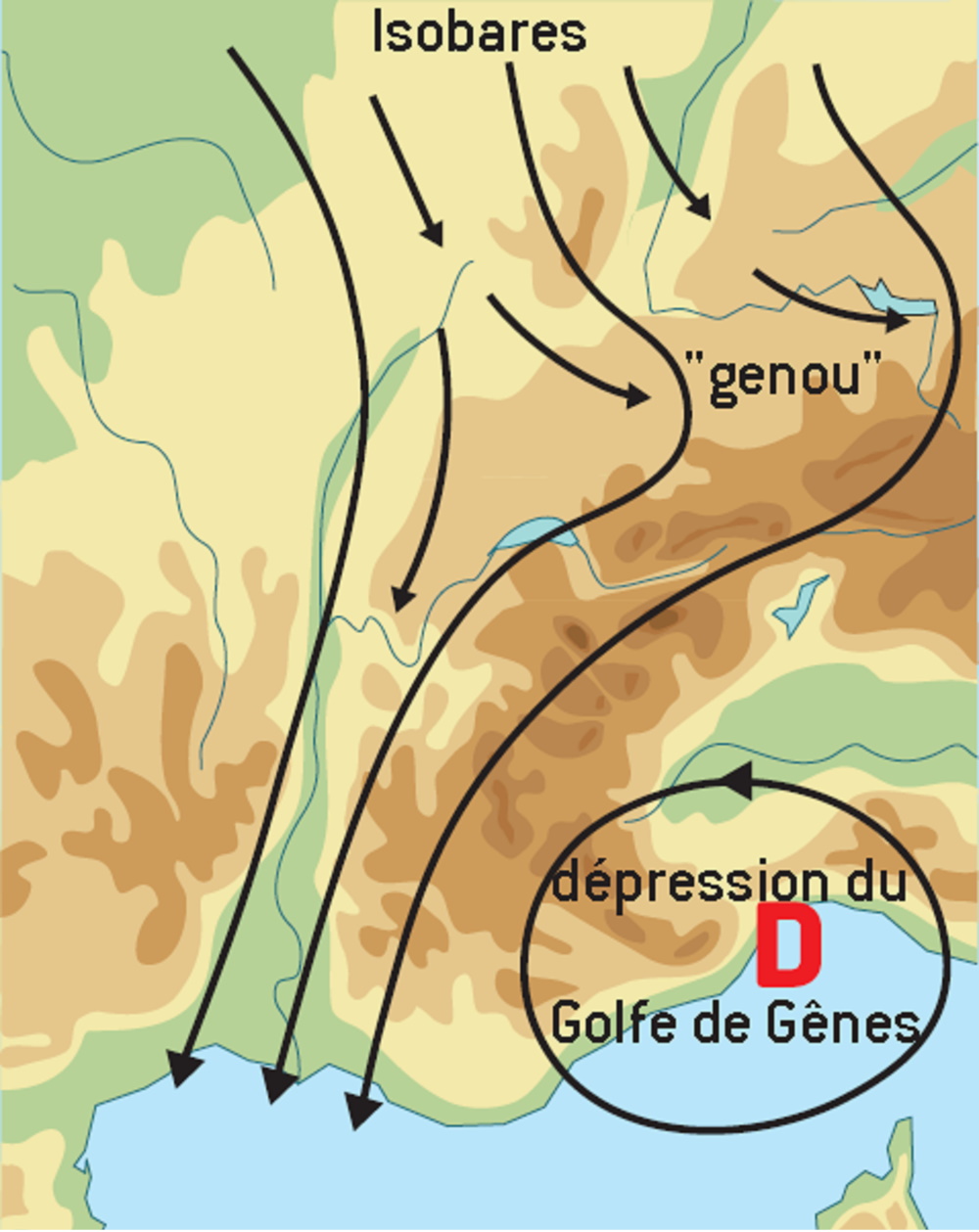

Les talwegs (plus que des dépressions dans ce type de temps) progressent vers l’Est, précédés de fronts froids. Un déplacement souvent assez lent du système, qui se ralentit encore en abordant la vallée du Rhône où toute la géographie locale (couloir rhodanien, Alpes, golfes du Lion et de Gênes…) concourt à l’animer d’ondulations qui, non seulement en freinent la progression, mais lui donnent en plus, par saccades, des bouffées d’activité intense fournies par la Méditerranée. En réalité, le mouvement de cette perturbation se décompose nettement en deux très différents : la progression de l’ensemble, de l’Océan vers l’intérieur du continent, à allure ralentie (30 km/h souvent, fréquemment un blocage au niveau de la vallée du Rhône), simultanément le flux rapide à très rapide de sud-ouest (60 à 100 km/h au-dessus de 3000m), qui propulse l’air chaud et très humide du corps nuageux réparti de part et d’autre du front.

Un classique de l’automne où les épisodes cévenols sont particulièrement fréquents et productifs en fortes pluies d’orages (la mer est au plus chaud, les perturbations en sont très nourries de chaleur latente (potentiel de productivité précipitante, lié à la fois à la chaleur et au contenu dense en vapeur), la configuration fait que les premiers reliefs du pourtour méditerranéen sont tout particulièrement exposés à cause du soulèvement qu’ils imposent aux masses d’air provenant du large). Un classique de l’automne où les épisodes cévenols sont particulièrement fréquents et productifs en fortes pluies d’orages (la mer est au plus chaud, les perturbations en sont très nourries de chaleur latente (potentiel de productivité précipitante, lié à la fois à la chaleur et au contenu dense en vapeur), la configuration fait que les premiers reliefs du pourtour méditerranéen sont tout particulièrement exposés à cause du soulèvement qu’ils imposent aux masses d’air provenant du large).

Ces fortes intempéries s'épuisent évidemment, après avoir déversé des cataractes sur les premiers contreforts des reliefs (très souvent des averses orageuses intenses), et donc, notamment, les Cévennes, l'Ardèche, mais aussi les Maures, l'Estérel et au-delà (on a tous en tête des souvenirs d'inondations brutales rompant les mois de sécheresse estivale, déferlant vers la côte en multipliant les dégâts).

En second rideau, les Alpes du Sud sont bien desservies aussi, un ton en dessous. Les versants ouest des Préalpes des Alpes du Nord, surtout, puis le Jura, les Vosges... n'échappent pas à la distribution, car le flux humide emprunte l'axe ouvert Rhône/Saône pour se propager vers le nord.

L’approche de ces fronts alignés dans des flux de sud-ouest vigoureux déclenche systématiquement le Foehn, excepté en été où il se fait plus discret et moins fréquent.

En hiver, certains forts redoux arrivant sur les Alpes dans un régime sud-ouest proche du régime d’ouest (ouest-sud-ouest) [Eh oui, on est dans la nuance, mais la montagne est un domaine où des différences infimes peuvent avoir de grandes conséquences ; ce n’est pas le cas en plaine où les variations sont plus linéaires, moins soumises à des effets de seuils, de filtres…] déversent de grosses pluies jusqu’à 2000/2500 m du côté français, alors qu’il neige bas et fort au pied des versants italiens. Une sorte de Lombarde à l’envers. Le phénomène se produit notamment sur le Val d’Aoste, soumis parfois à de très intenses intempéries neigeuses qui créent de grosses difficultés de circulation.

L’examen de cartes en relief montre comment de tels flux très humides, traversant la chaîne dans des passages privilégiés (col de la Seigne, p.ex.), viennent percuter la face Sud du Mont Blanc, bouillonnent, abandonnent d’énormes quantités de neige dans l’air froid tapi au fond de la vallée, abrité des vents océaniques.

Autre singularité spectaculaire qui nous vient du Sud : le sable saharien (observation et prévision de ce phénomène -> le site météo barcelonais)...

L'année 2022 a sans doute battu des records en la matière avec 10 épisodes ou plus, comme rythmés par un cycle. Il existe des variantes, bien sûr, pour arracher des limons au Sahara, toutes associées à des vents d'altitude qui partent vers le nord.

En 2022, une dépression s'est à chaque fois creusée dans les parages des Canaries/Maroc, suite à des injections d'air polaire sous l'influence de l'anticyclone des Açores, particulièrement puissant ("Réchauffement" ???). Au Sahara, la surchauffe au sol provoque, naturellement, des ascendances thermiques chargées de ces poussières. Quand le vent des couches moyennes s'organise au sud au voisinage du Maroc, cas donc répété en 2022, il récupère ces aérosols et les distribue sur l'Espagne, la France, éventuellement jusqu'au nord de la Scandinavie. A leur passage, le ciel bleu vire au gris métallique, prend des teintes jaune orangé au coucher du soleil. La chaleur du sol ne peut s'évacuer vers l'espace, elle est réfléchie comme par un miroir par cette pollution en suspension : le temps est "lourd".

S'il pleut un peu, les voitures sont souillées par des dépôts rouges caractéristiques. S'il neige, elle s'ensanglante. Certes amusant à photographier, mais le sable s'installe pour le reste de l'hiver dans le manteau neigeux, où il fait des ravages. Minéral, il capte les rayons du soleil, s'échauffe... et accélère la fonte de la neige en la pourrissant de l'intérieur.

C'est aussi un "horizon" qui fracture la cohésion du manteau, qui facilite des départs de "plaques" avalancheuses. Les remontées de sable épargnent en principe l'été... sauf en 2022.

Conséquences sur l'agglomération grenobloise

Hiver :

Conditions plutôt bonnes dans l’ensemble. Températures très douces. L’approche de fronts froids lents à partir de l’Océan provoque des séquences de Foehn plus ou moins fortes et durables. Conditions plutôt bonnes dans l’ensemble. Températures très douces. L’approche de fronts froids lents à partir de l’Océan provoque des séquences de Foehn plus ou moins fortes et durables.

Cette situation, dont les effets peuvent aller du très beau temps à des conditions très dégradées au passage des fronts froids, et qui pose régulièrement des problèmes de chronologie au prévisionniste, peut favoriser des épisodes de pollution intense. C’est le cas lorsque l’air froid prisonnier de la cuvette est progressivement « raboté" par le flux de SW qui franchit le Vercors.

Son amincissement provoque alors une concentration accrue des polluants dans une couche froide de quelques dizaines de mètres seulement.

Vent calme loin devant les fronts, devenant plus chaotique à leur approche (on peut avoir aussi bien du NW que du SE turbulent dans la cluse de Voreppe et à son débouché sur Grenoble).

Eté :

Temps très chaud et lourd. Instable. Des périodes de franc beau temps sont suivies de dégradations nuageuses pouvant conduire, surtout l’après-midi et le soir, à des passages orageux de forte intensité. Coups de vents d’orages. Le Foehn est rare en plein été. Quand il se produit, il se manifeste par des pointes de chaleur caniculaires (supérieures à 35°C).

Chronologie précise des événements difficile à prévoir au-delà de la demi-journée.

La "cuvette" est connue pour son aptitude à conserver la chaleur (mais ça dépend des communes, certaines bénéficiant bien plus que d'autres des brises diurnes et nocturnes apaisantes). Le sable en altitude ne fait qu'alourdir l'ambiance.

|

|

Régime de Nord

|

|

|

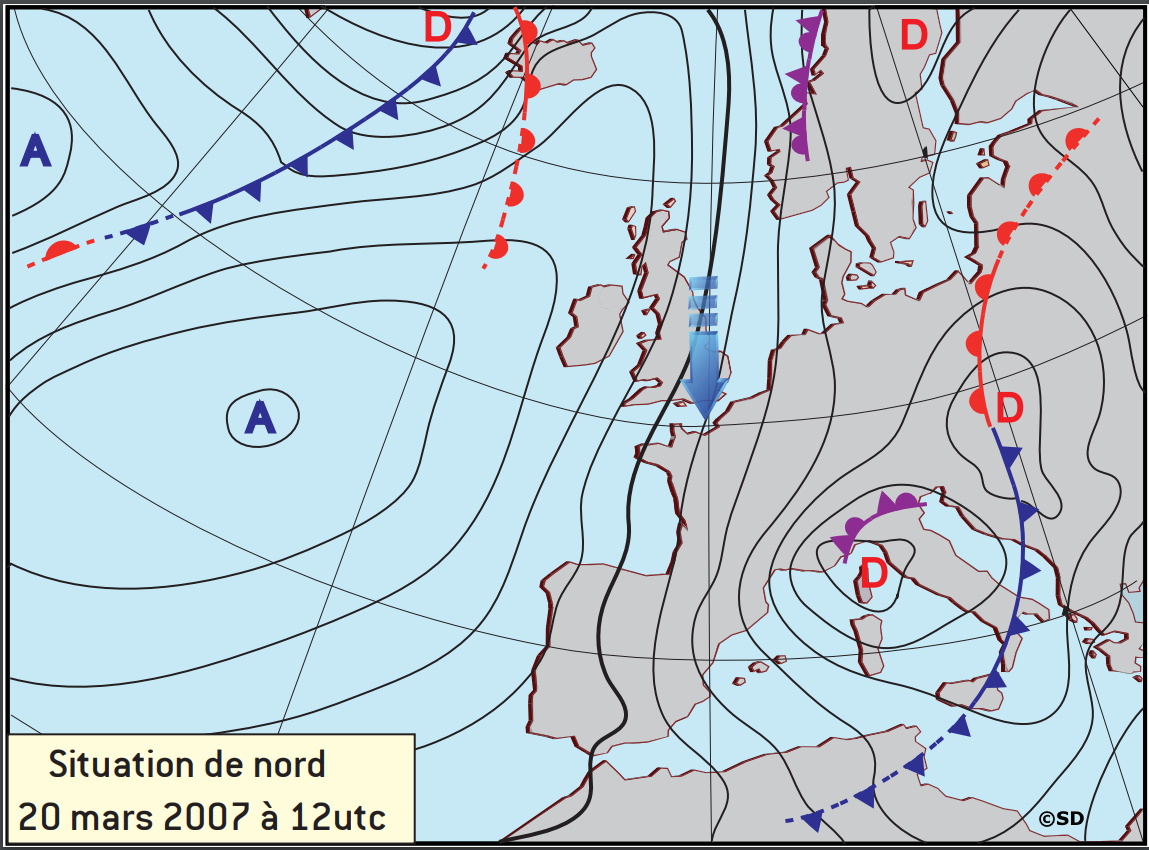

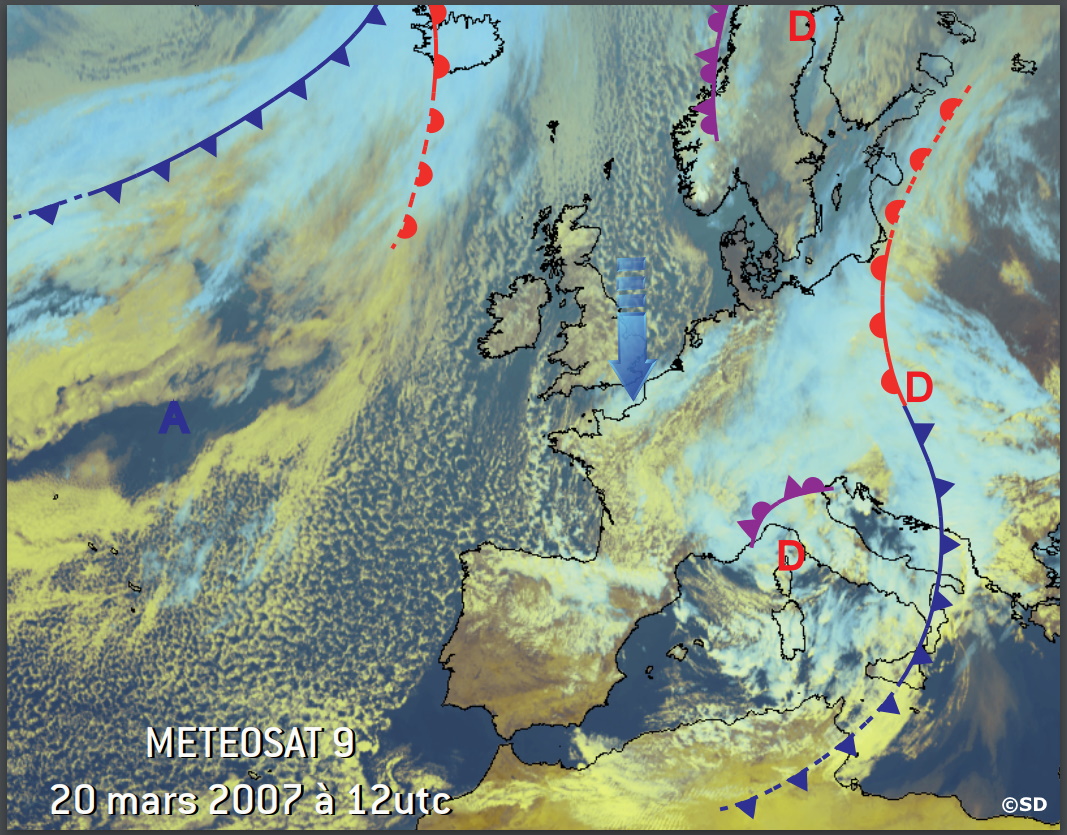

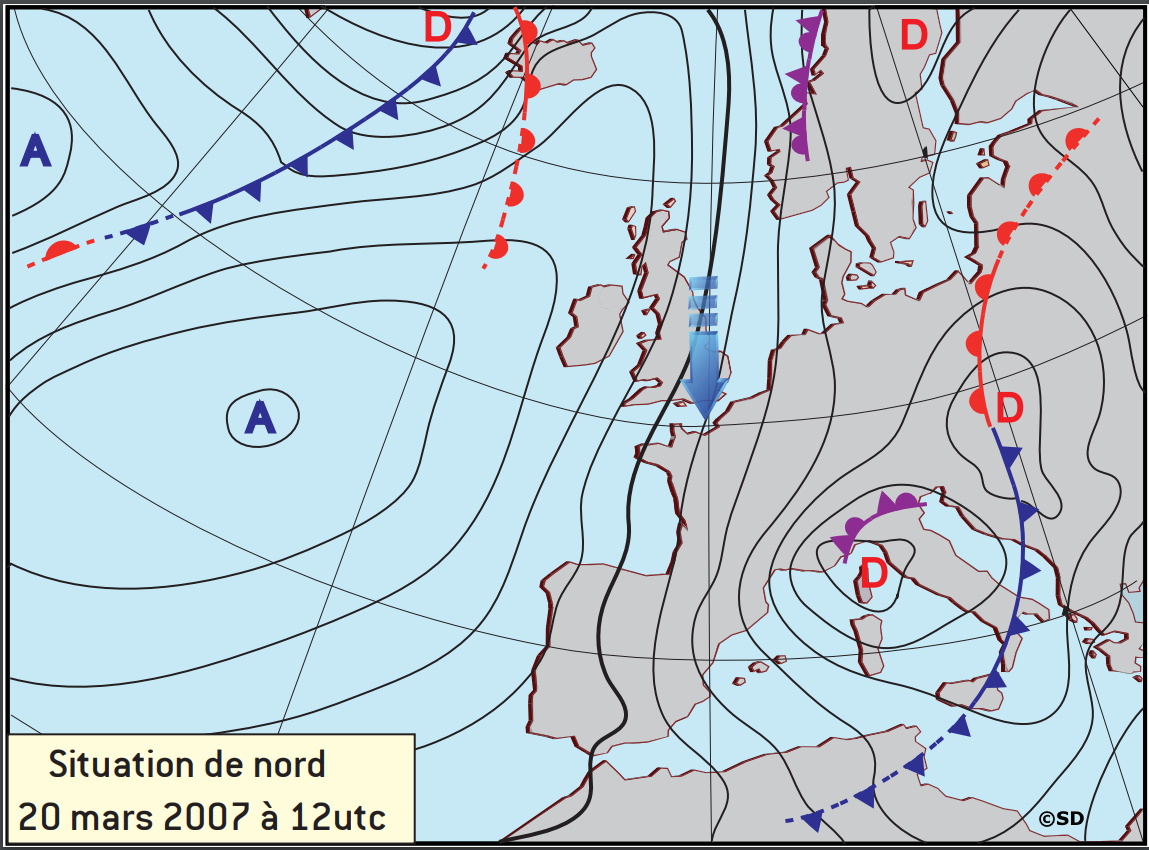

20 mars 2007 à 12h UTC :

L'anticyclone des Açores, très puissant, se prolonge par une dorsale en direction de la Mer de Norvège.

Il lui répond une dépression sur le Golfe de Gênes, autour de laquelle s'enroule d'épaisses masses nuageuses.

Vigoureuse descente polaire au sol (isobares serrées) comme en altitude (flèche bleue du flux vers 5000 m) : Bise, Mistral et Tramontane

|

|

|

Rien de bien spécial à ajouter par rapport aux régimes de nord-ouest, sinon qu’ils mettent notre pays en prise directe avec le pôle et qu’ainsi les masses d’air sont plus rudes, moins riches en vapeur, n’ayant survolé que des eaux froides. Pas de grosses précipitations à attendre en général de ces vents, pas plus que d’orages. Soit des ciels bas de stratus en plein hiver, ou des giboulées fréquentes mais sans grande consistance, un peu plus tard, des stratocumulus en été. Régimes assez peu fréquents, ne durant pas, évoluant vers du nord-est et de la bise.

En altitude, on peut avoir des vents plein nord, très forts et très froids (jet-stream), quand une descente polaire vigoureuse s’affronte à un anticyclone des Açores musclé. Cela peut durer 2 ou 3 jours, ce qui bloque toute progression de l’air océanique et de ses perturbations venant buter contre le bouclier froid, où le ciel est alors dégagé à cause de la relative sécheresse des masses d’air polaires qui s’engouffrent et de la turbulence qui brasse l'atmosphère jusqu’en surface, dispersant toute velléité d’inversion et de nuages bas. La bise souffle.

Conséquences sur l'agglomération grenobloise

Hiver :

Froid à très froid. Inversion vers 1000 à 1500m, sous laquelle s’accumule une couche compacte de Stratocumulus. La couverture nuageuse peut persister plusieurs jours limitant l’amplitude diurne des températures (gelées nocturnes très atténuées). Pas ou très peu de précipitations (bruine ou flocons de neige selon l’intensité du froid).

Si cette situation persiste, elle peut évoluer vers un temps sec, un ciel dégagé, un froid plus vif. La bise souffle assez fortement en journée en début de période puis faiblit de jour en jour.

Eté :

Frais. Episode de Stratocumulus très fréquent en début de période. Les nuages deviennent moins présents au fil des jours, si la dorsale vient recouvrir les Alpes.

Pas ou très peu de précipitations. La visibilité reste brumeuse (pollution naturelle et artificielle restant piégée sous l’inversion).

Bise pouvant être assez forte en journée, quand cette situation s’établit (elle se calme la nuit). Elle se maintient assez souvent plusieurs jours en faiblissant peu à peu.

|

|

Régime d'Est et de Nord-Est

|

|

|

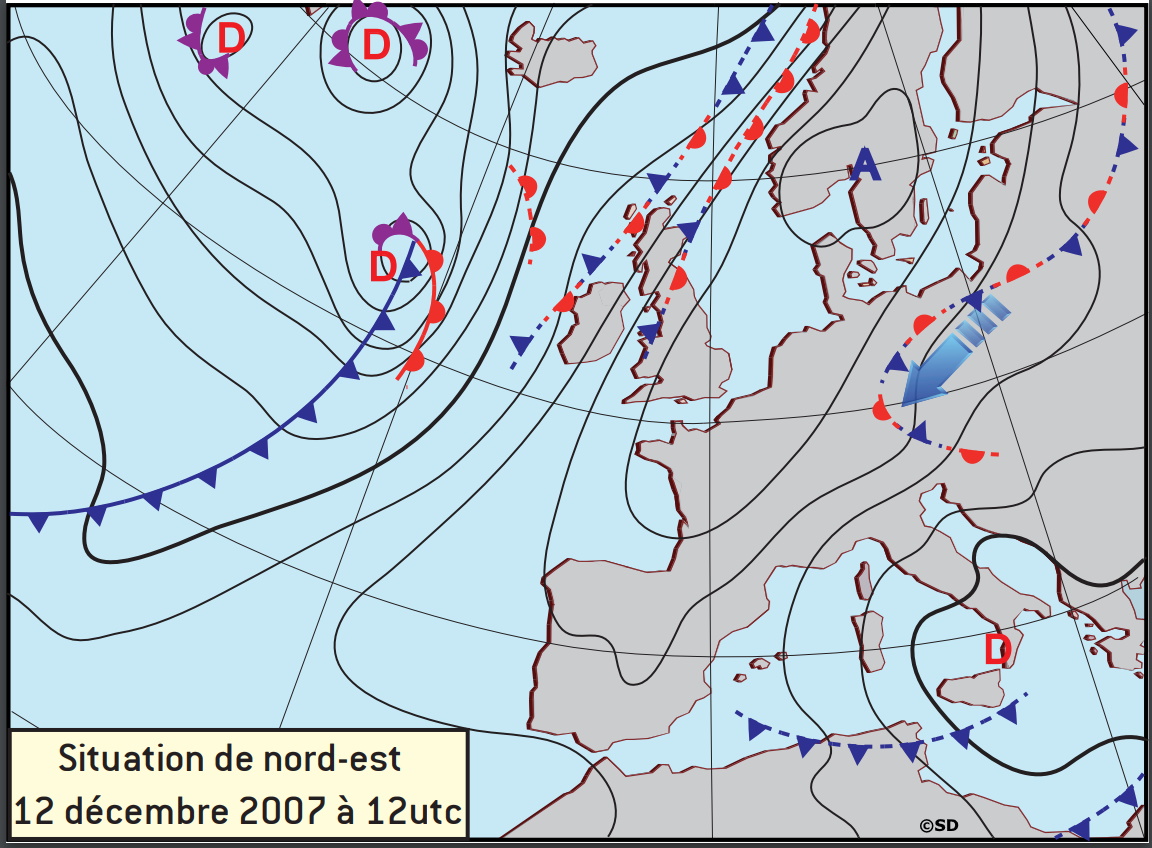

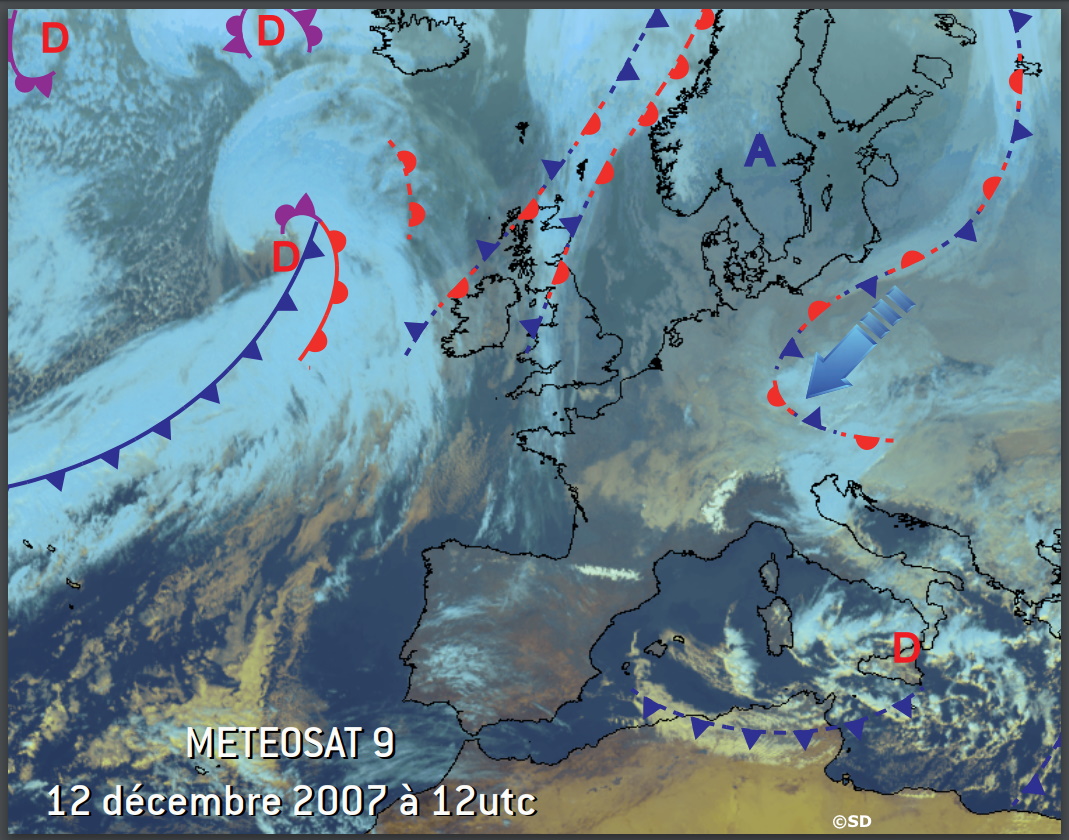

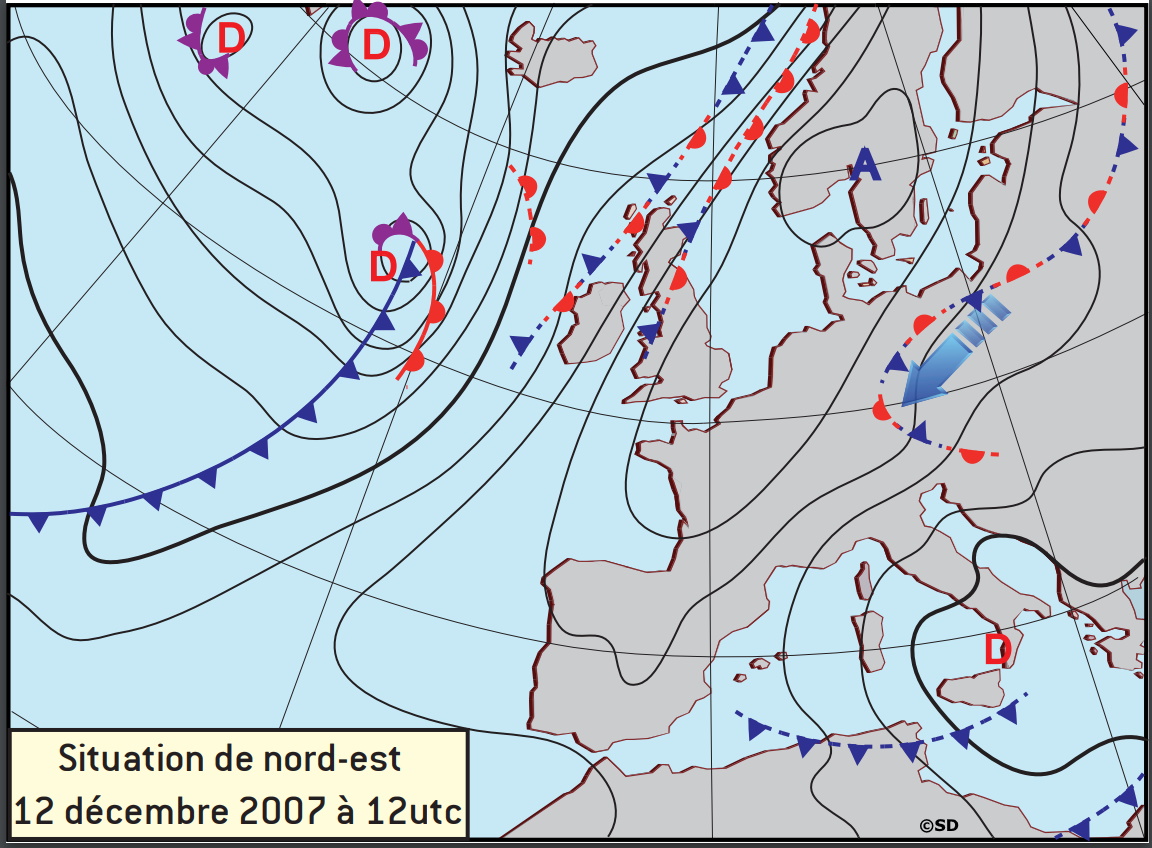

12 décembre 2007

à 12h UTC :

Anticyclone très étiré, du Portugal à la Finlande, fermant la porte aux perturbations atlantiques.

Un flux de nord-est coule depuis la Russie jusque vers la Méditerranée, peu intense ici.

Il véhicule des nuages bas (couleur grisâtre) sur la majeure partie de l'Europe.

Les Alpes enneigées émergent des grisailles ; les Pyrénées, blanchies aussi, sont en ciel clair.

La flèche bleue montre que le flux de nord-est froid est également établi vers 5000 m.

|

|

|

Pas très fréquent. Il s’établit lorsqu’un anticyclone se constitue sur le Nord de l’Europe. Il arrive de temps à autre, en hiver, qu’il entre en connexion avec l’anticyclone continental russo-sibérien. Assez rare mais "ça fait mal", car les températures chutent en 48 h de beaucoup beaucoup de degrés (autour de 20, du 31 janvier au 1er février 1956, cas extrême, heureusement !). Et quand le froid s’installe de cette façon pendant l’hiver, il y reste en général un bon moment, car c’est un vrai bouclier contre les redoux océaniques qui se met en place, s’auto-entretenant par rayonnement. Comme ces vagues de froid s’accompagnent habituellement de chutes de neige jusqu’en plaine, de faible épaisseur mais très tenaces, le rayonnement des nuits claires s’en trouve accentué. Des minimales entre -15 et -20°C deviennent alors banales dans les plaines enneigées. Il n’y a guère que les côtes qui échappent en partie à cette rigueur.

L’hiver, ce sont des régimes qui entretiennent la bise, assez souvent mordante au début, avec des rebonds si des pulsations glaciales successives renouvellent le stock de froid tous les 5 à 7 jours. Dans un premier temps, elle charrie des frimas, des nuages bas, balayés depuis le centre de l’Europe : temps gris, petites chutes de neige sur certaines régions, sous stratocumulus (quand il fait bien froid, il neige peu mais il suffit d’une source de vapeur – un lac, une mer [le Cotentin, la côte Nord de la Bretagne par vent de nord-est…], une cheminée d'usine… pour conduire l’air à saturation et distribution de chutes de neiges locales plus ou moins importantes selon les réserves de vapeur disponibles (importantes en bordure de mer). Quand le régime d’est se confirme, au bout de 2 à 3 jours, le ciel s’éclaircit et le gel devient très sévère.

Cas piégeux : Dans le flux de nord-est se glisse parfois de l'air froid de grande épaisseur (5000 m et davantage). On a alors affaire à une "goutte froide" (forme arrondie de l'incursion d'origine polaire ayant contourné l'anticyclone). Tant qu'elle survole les plaines, pauvres en humidité, elle se démarque peu d'une situation de bise classique. Mais si elle progresse jusque sur le Massif-Central, voire pénètre en Méditerranée, elle est en position pour aspirer à sa périphérie de l'air maritime. Chargé de vapeur, ce dernier repousse l'air froid (glacial en février 1956).

Le mélange produit sur les côtes et dans leur voisinage d'inattendues et spectaculaires chutes de neige pour ces régions (jusqu'à 1 m). Certaines infrastructures locales (serres pour les fleurs, p.ex.) ne sont pas dimensionnées pour de telles surcharges et s'en trouvent ravagées (février 1956). Fin décembre 1970, ce sont les routes, et même l'autoroute, qui furent impraticables plusieurs jours durant, du côté de Bourg-Saint-Andéol/Montélimar ; le plan ORSEC fut déclenché). Des minimales de -27°C à Grenoble et Vichy, de -26 °C à Saint-Étienne, attestent que l'invasion arctique fut alors particulièrement vigoureuse.

Début avril 1975, dans le prolongement d'un épisode hivernal à partir du 19 mars (début du printemps !... : 9 cm de neige à Metz, 10 cm à Mâcon, 20 cm à Paris...), alors que l'hiver avait été plutôt doux (après un démarrage en trombe... en septembre 1974), une "goutte froide" d'origine arctique, de belle ampleur en surface et en intensité, s'est infiltrée par le nord-est, début avril. Elle a distribué beaucoup de neige sur la France. Se prolongeant en talweg vers l'Espagne, elle a pompé de l'air humide en Méditerranée qui s'est heurté à l'air très froid généralisé sur le pays.

Chutes de neige importantes (flocons à Nice, pour une neige parmi les plus tardives, 18 cm à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, aéroport de Grenoble, dans la Bièvre). Neige lourde, qui fit beaucoup de dégâts au pied Ouest de la Chartreuse par rupture de branches d'arbres, déjà chargés de feuilles.

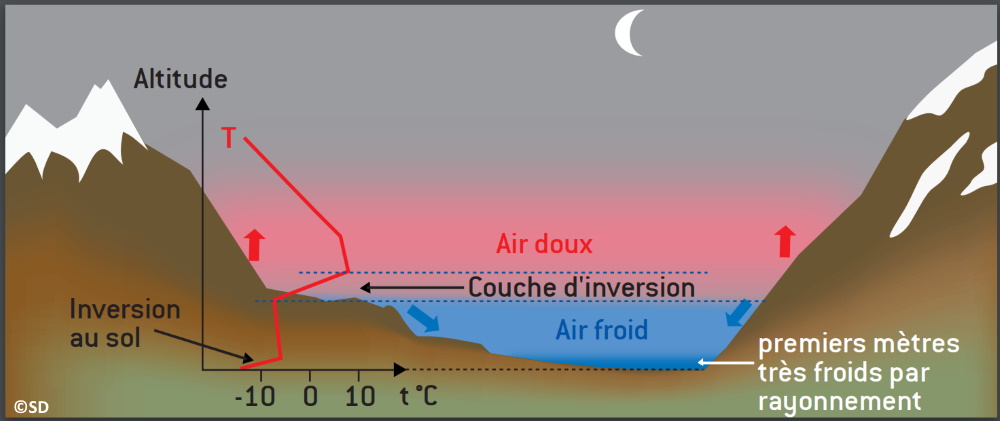

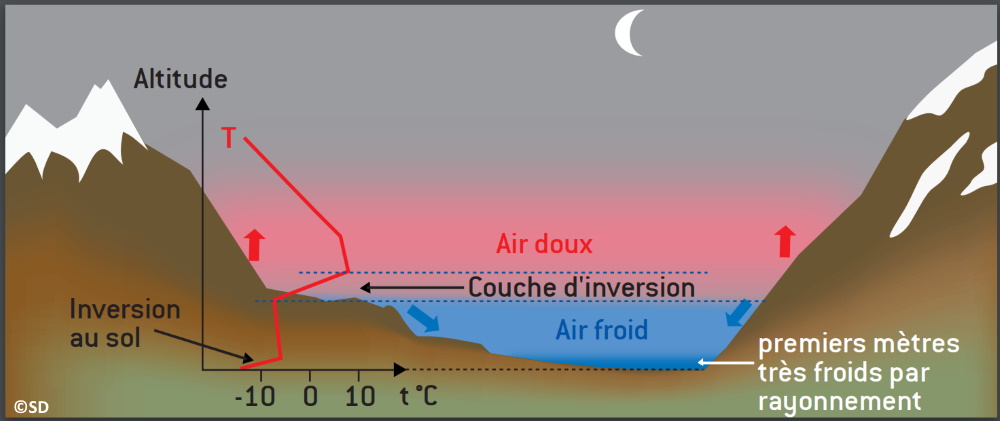

Les grandes vallées du Nord des Alpes accueillent facilement, en toutes saisons, des nappes de stratus ou stratocumulus, durables en hiver et au printemps surtout. Par vent de nord-ouest à est, l’humidité est drainée depuis les vastes plaines de France, d’Allemagne, butte contre l’arc alpin, et coule naturellement vers l’entonnoir de la vallée du Rhône, - où ça bouchonne - s'y cantonnant parfois longuement, quand le reste du pays s’est débarrassé de cette couverture grise et triste. C’est du plateau suisse vers Grenoble, voire jusqu’au Trièves, si la couche est assez haute, via les cluses d’Annecy et de Chambéry, le Grésivaudan, que s'insinuent ces plages de nuages tenaces sous inversions. Les grandes vallées du Nord des Alpes accueillent facilement, en toutes saisons, des nappes de stratus ou stratocumulus, durables en hiver et au printemps surtout. Par vent de nord-ouest à est, l’humidité est drainée depuis les vastes plaines de France, d’Allemagne, butte contre l’arc alpin, et coule naturellement vers l’entonnoir de la vallée du Rhône, - où ça bouchonne - s'y cantonnant parfois longuement, quand le reste du pays s’est débarrassé de cette couverture grise et triste. C’est du plateau suisse vers Grenoble, voire jusqu’au Trièves, si la couche est assez haute, via les cluses d’Annecy et de Chambéry, le Grésivaudan, que s'insinuent ces plages de nuages tenaces sous inversions.

En été, le nord-est véhicule toujours une certaine fraîcheur qui, d’ailleurs, entretient une inversion vers 1500 à 2000 m, sous laquelle s’accumulent de la brume sèche, faite de pollens, poussières et autres polluants... pas toujours naturels. Certaines années ces types de temps se répètent nous privant trop longtemps de ciel bien bleu en plaine et dans les vallées. Conditions en général excellentes pour la montagne où il ne fait pas trop chaud, où le temps est stable, le bleu du ciel plus franc à mesure que l’on prend de la hauteur.

Tout cela est vrai quand l’anticyclone s’étale jusqu’au Sud de la France. Par contre, s’il est plus calé sur la Scandinavie, des plages instables d’altitude venues du Nord par la Finlande, la Russie, le contournent par l’Europe Centrale, atteignent le Jura et les Alpes, les Vosges éventuellement, apportant d’insolites orages malgré la fraîcheur ambiante. Au moins, ils sont rarement intenses et se résorbent vite le soir. Un marais barométrique se constitue rapidement sur la moitié Sud de la France, si bien, que Vosges exceptées, tous les massifs sont soumis à cette instabilité sinon violente du moins dérangeante par la nébulosité qu’elle entretient dès la mi-journée, fréquemment ponctuée de quelques coups de tonnerre en fin d’après-midi.

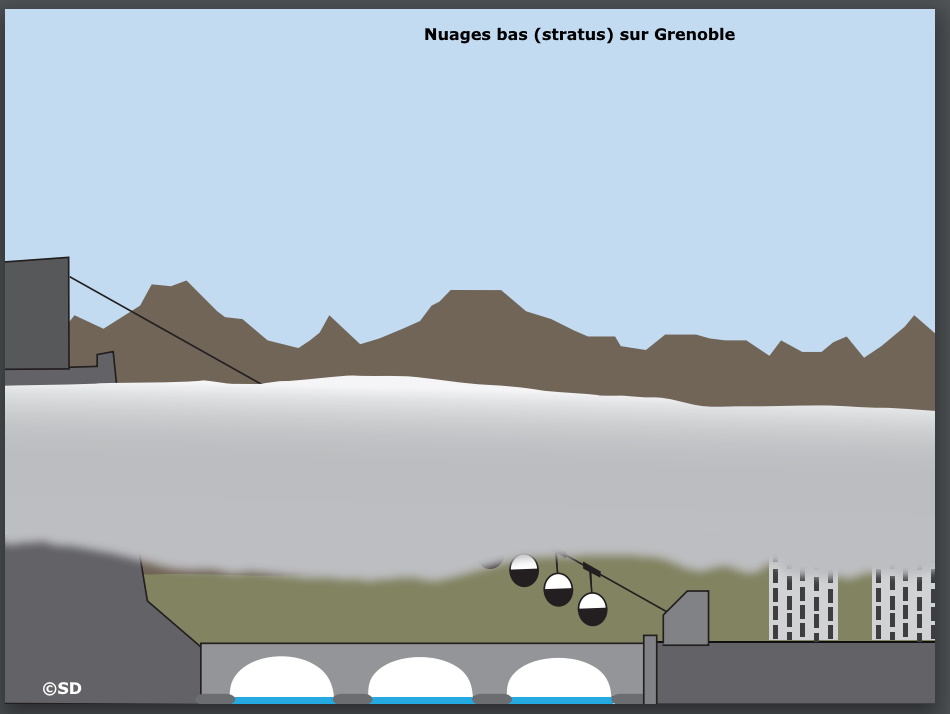

Conséquences sur l'agglomération grenobloise

Hiver :

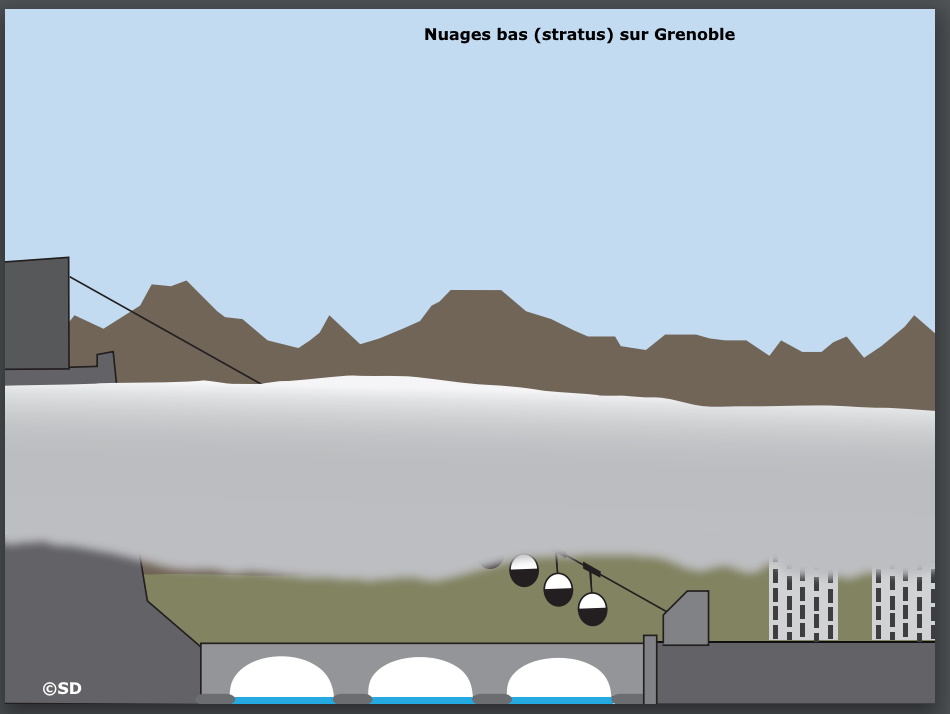

Grenoble se trouve au fond d'un cul-de-sac, au bout sud du Grésivaudan. Ainsi les nuages bas, sous l'inversion - stratus, stratocumulus - qui proviennent de loin, très au nord, sont en partie bloqués à ce niveau, cerné de reliefs importants. Mais s'ils sont assez denses et hauts (sommet de la "mer de nuage" vers 1 500/2 000 m, ce qui n'est pas rare), ils poursuivent jusque dans le bassin du Trièves. Au-delà du col de Lus-la-Croix-Haute, c'est le Midi, son ciel pur et son soleil. Tant que dure le vent de NE, même faible, l'approvisionnement en humidité se poursuit. Grenoble se trouve au fond d'un cul-de-sac, au bout sud du Grésivaudan. Ainsi les nuages bas, sous l'inversion - stratus, stratocumulus - qui proviennent de loin, très au nord, sont en partie bloqués à ce niveau, cerné de reliefs importants. Mais s'ils sont assez denses et hauts (sommet de la "mer de nuage" vers 1 500/2 000 m, ce qui n'est pas rare), ils poursuivent jusque dans le bassin du Trièves. Au-delà du col de Lus-la-Croix-Haute, c'est le Midi, son ciel pur et son soleil. Tant que dure le vent de NE, même faible, l'approvisionnement en humidité se poursuit.

Un ciel gris, triste, une ambiance maussade et très fraîche peut ainsi durer une semaine, voire davantage. Au même moment, le beau temps a pu gagner jusqu'au pied ouest des Préalpes.

La mer de nuage se disloque très vite quand le vent à moyenne altitude (vers 1500 m) tourne au sud, par décalage de l'anticyclone.

Cette persistance durable de la "couverture nuageuse" (bien nommée...) s'accompagne d'un effet bénéfique pour le secteur : l'amplitude de température est fort réduite, ainsi les nuits ne sont guère plus froides que les jours. Paradoxe apparent, la température moyenne des mois d'hivers est ici plus basse que celle des plaines "continentales" du Centre de la France (Vichy, Nevers...), mais les pointes de froid (minimales) y sont nettement moins accusées en général, car le rayonnement nocturne est inexistant sous les nuages. Un ciel gris, triste, une ambiance maussade et très fraîche peut ainsi durer une semaine, voire davantage. Au même moment, le beau temps a pu gagner jusqu'au pied ouest des Préalpes.

La mer de nuage se disloque très vite quand le vent à moyenne altitude (vers 1500 m) tourne au sud, par décalage de l'anticyclone.

Cette persistance durable de la "couverture nuageuse" (bien nommée...) s'accompagne d'un effet bénéfique pour le secteur : l'amplitude de température est fort réduite, ainsi les nuits ne sont guère plus froides que les jours. Paradoxe apparent, la température moyenne des mois d'hivers est ici plus basse que celle des plaines "continentales" du Centre de la France (Vichy, Nevers...), mais les pointes de froid (minimales) y sont nettement moins accusées en général, car le rayonnement nocturne est inexistant sous les nuages.

Eté :

Possibilité d'orages diurne sur le relief quand des infiltrations froides de plus de 5000 m d'épaisseur circulent dans le courant Nord-Est à Est d'altitude (en fin de journée essentiellement, par convection thermique). Comme en hiver, mais atténué, ce type de temps favorise les inversions, au printemps, en automne, moins en été, mais possibles cependant. De l'air relativement frais, d'origine polaire, se glisse sous l'air chaud des anticyclones continentaux. Il bloque les ascendances thermiques, entretenant, plusieurs jours durant, une brume tenace faite surtout d'aérosols (poussières, pollens...).

Il faut monter en altitude pour profiter du ciel bleu lumineux, la vallée baignant dans une ambiance laiteuse, plutôt désagréable, notamment si la chaleur s'y ajoute.

|

|

Régime de Sud-Est

|

|

|

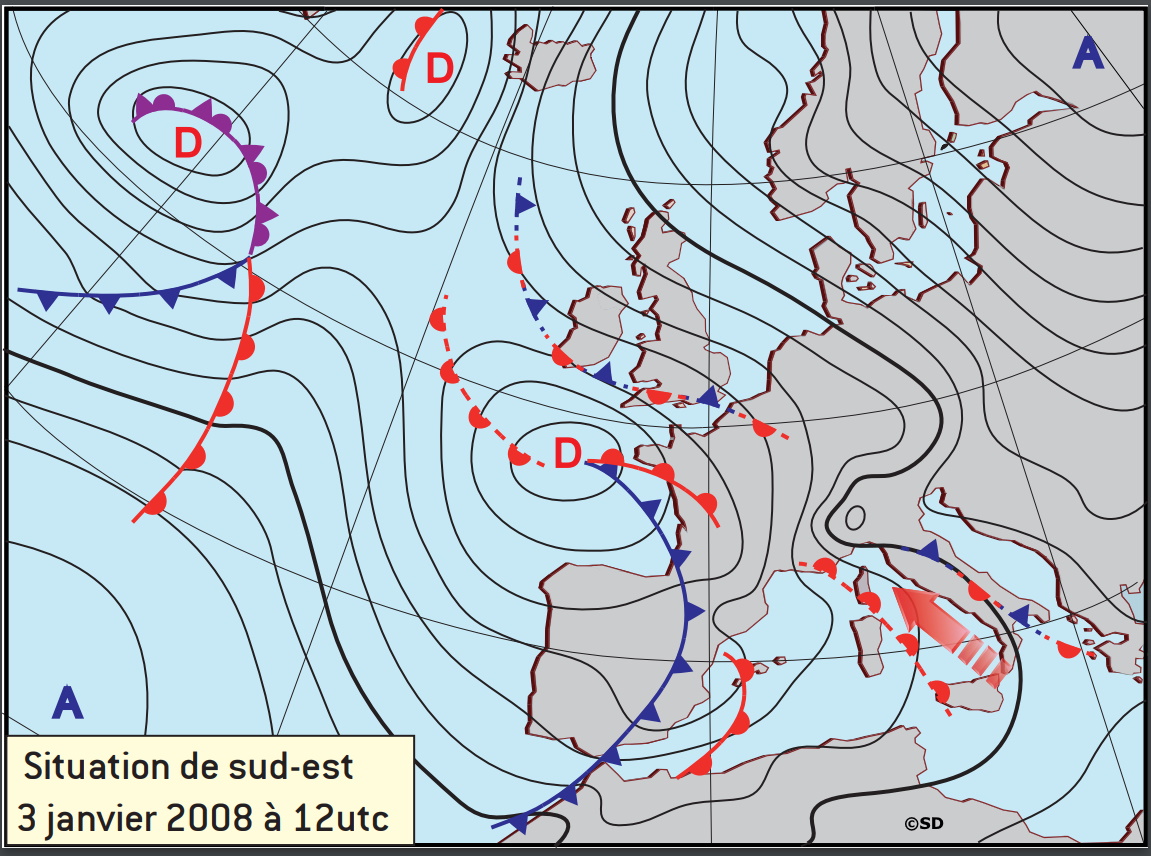

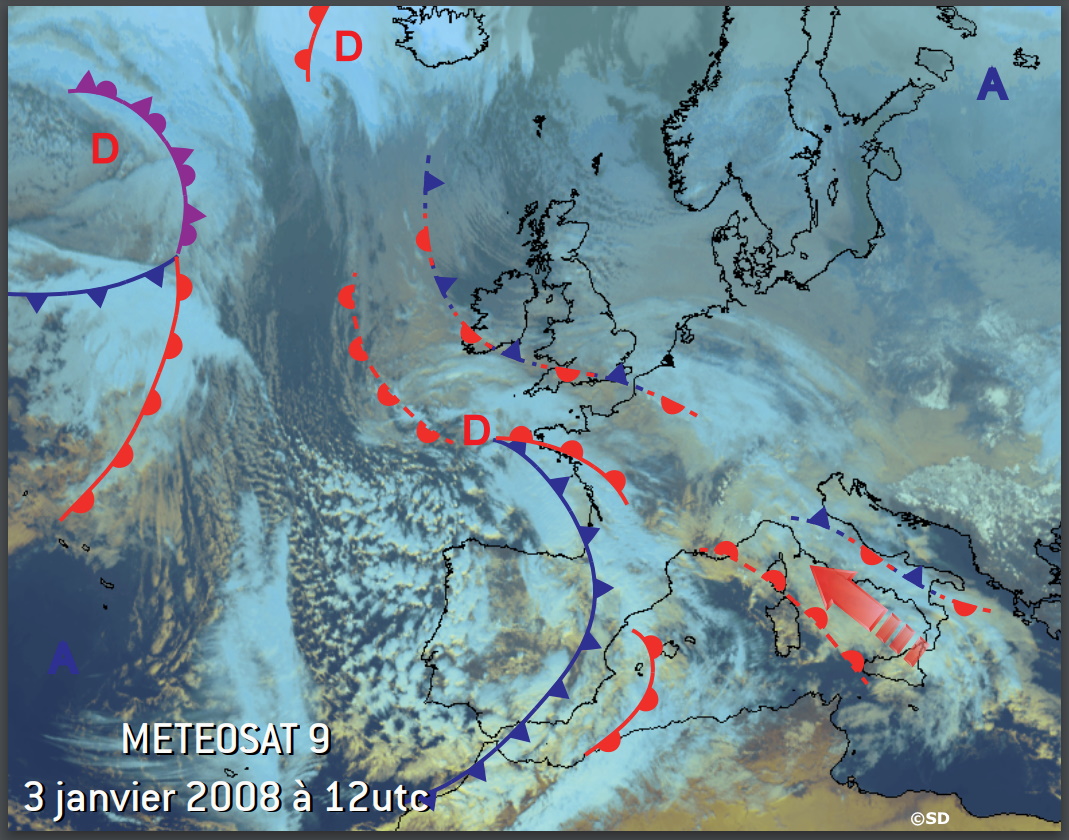

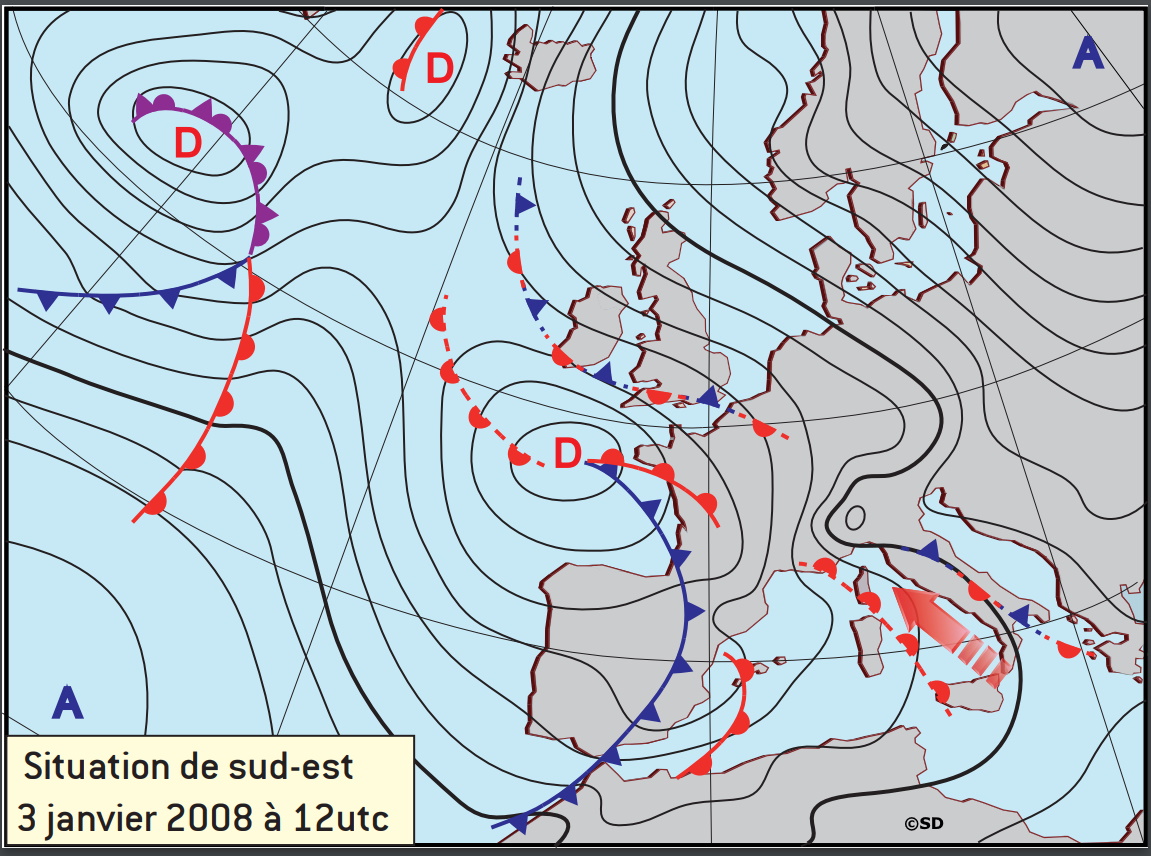

3 janvier 2008 à 12h UTC :

48 heures de chutes de neige exceptionnelles sur le Nord de l’Italie avec cette configuration. Solide anticyclone sur l'est de l'Europe.

Dépression bien constituée au large immédiat de la Bretagne. Poche froide sur Péninsule ibérique et son Océan proche (structure en "nid d'abeille" de la traîne très chargée en cumulus).

Elle provoque un flux de sud-est devant elle, de la Méditerranée à l'Italie, France, Bénélux...

Des perturbations s'empilent sur l'Italie.

Le flux doux (flèche rouge du vent vers 5000 m), très humide, survole la Plaine du Pô où l'air froid de basse couche était piégé

|

|

|

La Lombarde est le cas type des perturbations provenant de cet horizon

Autre configuration intéressante, où on retrouve la puissance d’influence de l’environnement géographique si particulier du Nord de l’Italie. En hiver, le bassin du Pô, fermé à tous les vents de basse couche, sauf ceux d'est venus d’Adriatique, conserve durablement l’air froid de rayonnement, celui apporté par les brises descendues des versants alpins proches, ou les masses d’air continentales lui arrivant à travers les Balkans.

Lorsque des perturbations actives s’organisent à partir de Méditerranée, par le sud-est notamment, elles charrient leurs nuages et redoux par-dessus le froid bien calé à proximité du sol. Ce qui permet des chutes de neige importantes si le phénomène se prolonge plusieurs heures, une caractéristique plus fréquente qu’avec les régimes plus classiques venant de l’Océan dans lesquels les perturbations circulent.

Côté français, lors des Lombardes très actives (quelques fois par hiver), plusieurs secteurs permettent - à travers des cols notamment - le passage des nuages formés sur les versants italiens, où ils déversent des précipitations intenses (effet barrage). Portées par le vent d'est, ces masses nuageuses basculent au-delà de la crête, sur peu de kilomètres, poursuivant leur distribution soutenue. Comme les hauts bassins français conservent leur air froid plaqué dans les basses couches, la neige descend bien plus bas que sur les pentes transalpines. Côté français, lors des Lombardes très actives (quelques fois par hiver), plusieurs secteurs permettent - à travers des cols notamment - le passage des nuages formés sur les versants italiens, où ils déversent des précipitations intenses (effet barrage). Portées par le vent d'est, ces masses nuageuses basculent au-delà de la crête, sur peu de kilomètres, poursuivant leur distribution soutenue. Comme les hauts bassins français conservent leur air froid plaqué dans les basses couches, la neige descend bien plus bas que sur les pentes transalpines.

Ce régime dure fréquemment plusieurs heures, jusqu'à deux jours ; il produit alors des accumulations de neige particulièrement conséquentes (facilement 1 m ou davantage), qu'on ne retrouve pas avec les perturbations océaniques classiques, puisque ces endroits sont alors "abrités" par les massifs en amont dans le flux.

Parmi les sites concernés, le haut Val Montjoie, à proximité du col du Bonhomme, Val-d'Isère près du col de la Galise, le haut bassin de la Tarentaise, celui de la Haute Maurienne, le haut Queyras (très apprécié des "fondus" de poudreuse), Montgenèvre, le secteur du col de Tende...

Par contre, la vallée de Chamonix ne reçoit rien de la Lombarde, trop à l'écart de la frontière. Au contraire, par vent de secteur est, elle est soumise au Foehn, sec, ensoleillé, doux.

La Lombarde est dirigée par une dépression à l'est des Alpes, voire sur le Golfe de Gênes. Dépression associée à une "goutte froide". Si celle-ci remonte en direction des Alpes, elle favorise le déclenchement de nombreux orages. En fait, en été, ce type de temps est rare, plutôt réservé à l'automne (éventuellement associé aux épisodes cévenols), à l'hiver, à la première moitié du printemps.

Conséquences sur l'agglomération grenobloise

Hiver :

Grenoble est trop loin de l'Italie pour être concernée par la Lombarde. Seuls des nuages accrochent les sommets. Un voile de cirrus signale l'air "chaud" en mouvement à très haute altitude.

Eté :

Orages possibles si la dépression-moteur remonte de Méditerranée. Cas rare.

|

|

Régime de Sud

|

|

|

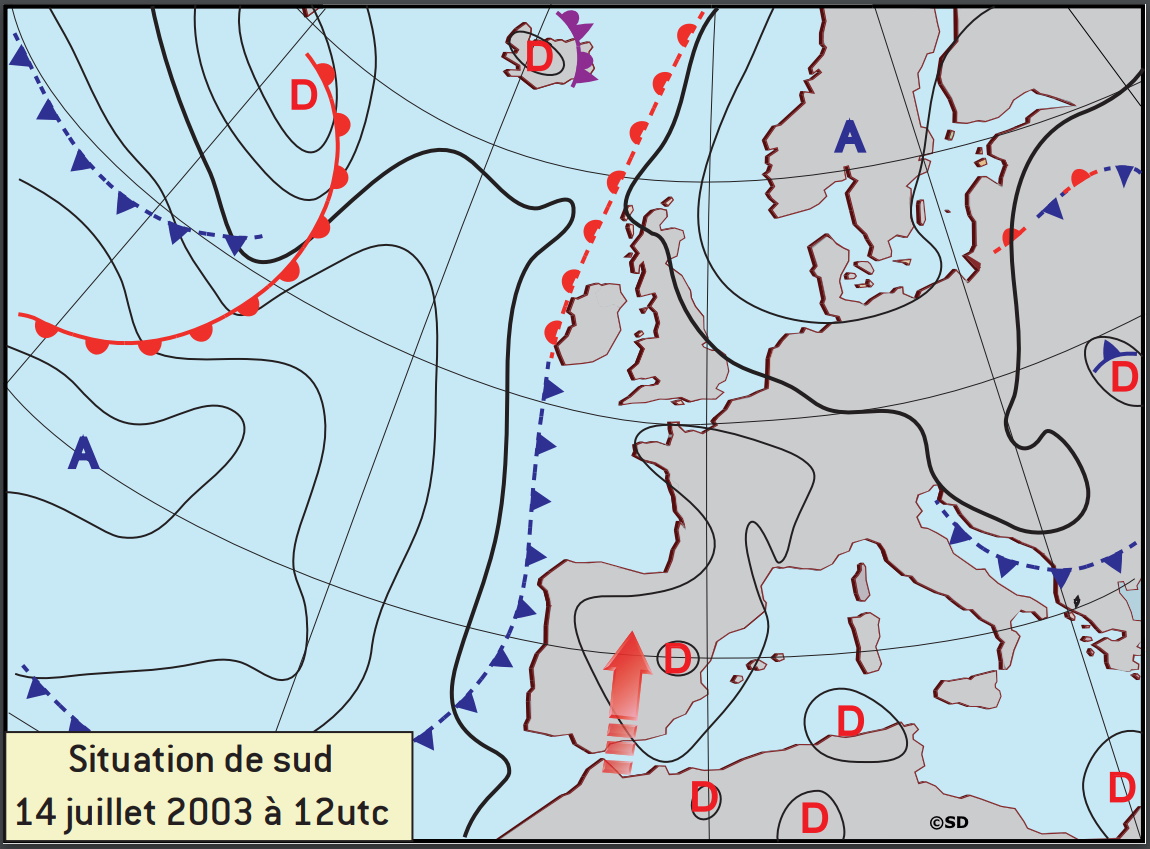

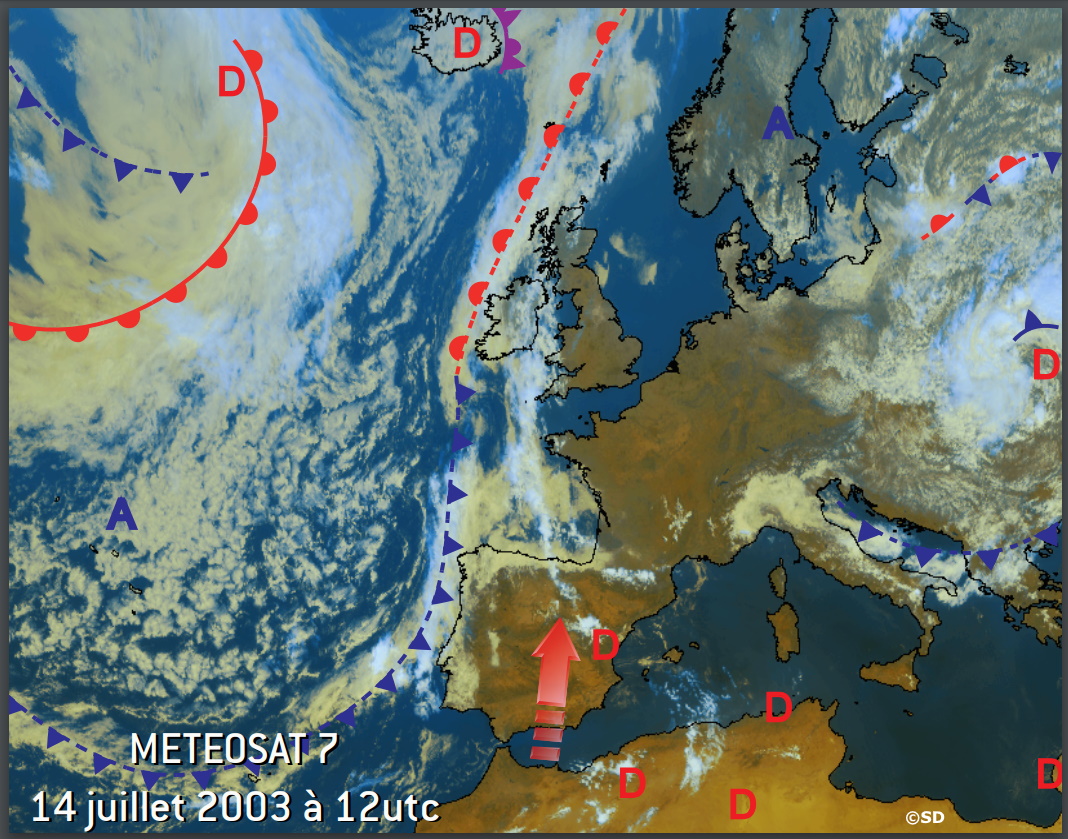

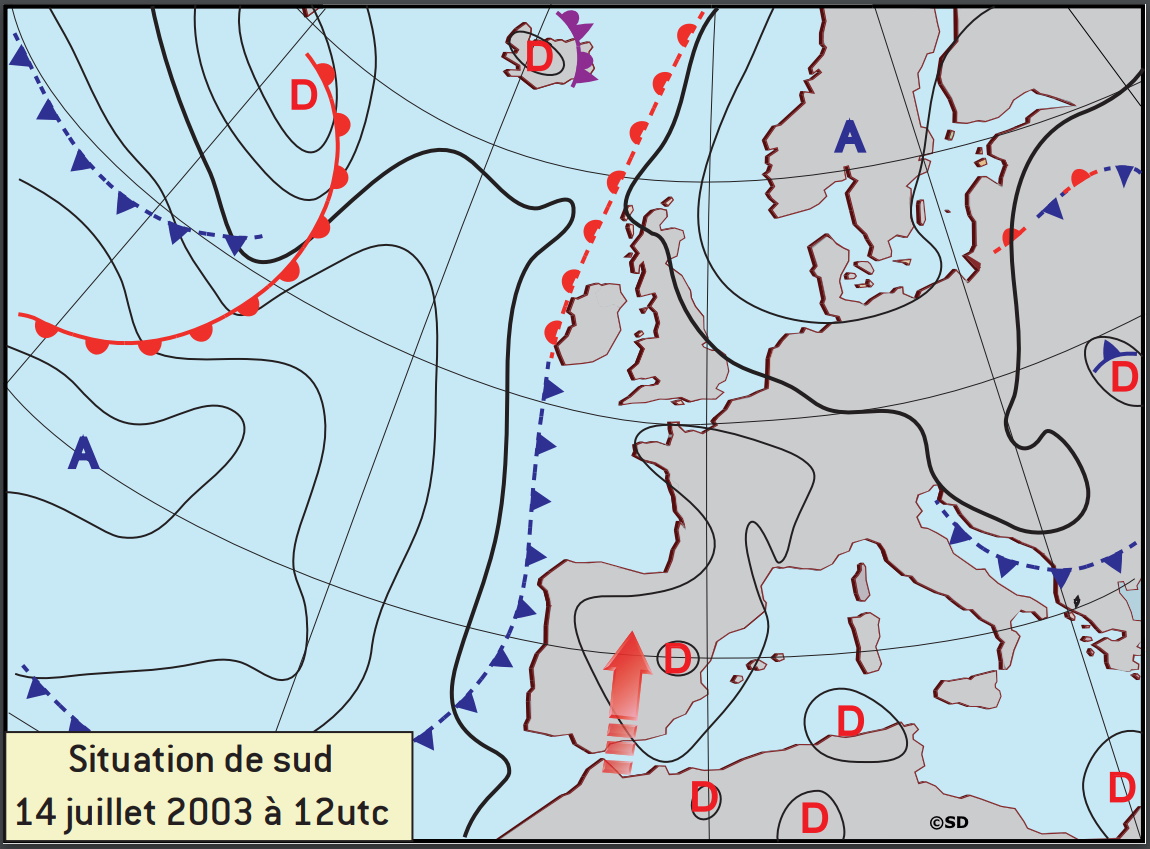

14 juillet 2003 à 12h UTC :

Au coeur de la "canicule" de l'"été meurtrier".

Vaste champ anticyclonique caractéristique durable de la période ("anomalie"), sur l'Europe du Nord et de l'Est, sur l'Océan.

Marais barométrique sur l'Espagne et la France, donc associé à des vents faibles, inorganisés, favorisant la surchauffe.

La flèche rouge montre le vent chaud saharien vers 5000 m (transport de sable possible, quoique non perceptible sur l'image satellitaire)...

L'image satellite affiche une perturbation anémique aux larges des côtes atlantiques, un ciel dégagé sur l'Europe de l'Ouest

|

|

|

Souvent beaucoup de similitude avec les régimes de sud-ouest (variabilité, difficile à appréhender, chaleur, Foehn…). Tout dépend de la distance à laquelle on se trouve du lit perturbé délimitant la frontière entre air chaud à l’Est et air froid à l’Ouest (sur le proche Océan, dans l'exemple ci-dessus). Dans le lit même, c’est du très mauvais temps orageux. Sur une bande de 2 à 300 km de large à l’Est du front actif, on se trouve dans une marge instable où alternent rapidement éclaircies et brèves averses, voire orages. Encore plus à l’Est, très beau.

Mais si le flux de sud persiste et se renforce, l’origine saharienne des masses d’air qui s’installent progressivement conduit à de la très forte chaleur en été (sirocco), dans une ambiance de plus en plus sèche, sous un ciel bleu très lumineux. Un régime assez rare toutefois. Par contre, il peut amorcer une période de beau temps durable, dans la mesure où l’injection prolongée de telles masses d’air est le meilleur moyen de construire un anticyclone solide sur l’Europe continentale, prolongement par une dorsale de l’anticyclone subtropical du Sahara, permanent en altitude.

Quelques mots sur le foehn, dont les mécanismes sont plus précisément décrits dans l'exemple grenoblois ci-dessous : Le mot, germanique (Suisse, Autriche...), vient du latin Favonius, dieu romain des vents doux et chauds (Zéphyr en Grèce).

On appelle "effet de foehn" (un des aspects majeurs, universels, de l'influence orographique), chaque fois qu'un flux frappant un relief se trouve soulevé sur le versant "au vent", puis tente de rejoindre son niveau initial après avoir franchi la crête. En principe, aggravation au vent par condensation de nuage, voire de neige/pluie, si l'air contient assez de vapeur d'eau ; amélioration "sous le vent", et donc net réchauffement, après la purge d'eau et en étant soumis à la compression de perte d'altitude.

L'effet de foehn s'applique donc, par exemple, aux Vosges, alors que les régimes dominants d'ouest accumulent les pluies sur les versants lorrains, tandis que ceux d'Alsace sont plus secs (vignes). De même, la région des grands lacs italiens bénéficie d'une protection pour tous les vents d'ouest à nord-est. Son climat est quasiment subtropical.

Les régimes de Sud sont les plus favorables au foehn dans nos Alpes. Comme souvent, ils s'installent pour plusieurs jours, avec des moments de fléchissement (en principe la nuit) et de reprise, l'effet sur le système nerveux n'est pas négligeable : bruit continu, rafales, "surchauffe", grande sécheresse de l'air... au point qu'en Autriche le foehn était, dit-on, une circonstance atténuante en cas de crime, qu'en d'autres endroits les chirurgiens déprogrammaient leurs interventions....

Enfin, ce vent trop doux et durable est l'ennemi du manteau neigeux : Schneefresser, "le dévoreur de neige", tout est dit.

Conséquences sur l'agglomération grenobloise

Hiver :

Régime de Foehn.

Deux cas :

- Soit "classique" : il tombe des précipitations en amont (sud des Alpes). Le flux franchit le Vercors et se rue sur l'agglomération en turbulences. La masse d'air a été essorée de son humidité, elle s'assèche vite et se réchauffe par compression (pression faible en altitude, plus grande dans la vallée). Il fait plutôt beau sur le bassin grenoblois, les nuages épars s'accrochant d'abord aux sommets. Lorsque le foehn se lève, les premières rafales secouent et dispersent la nappe froide tapie en fond de vallée. - Soit "classique" : il tombe des précipitations en amont (sud des Alpes). Le flux franchit le Vercors et se rue sur l'agglomération en turbulences. La masse d'air a été essorée de son humidité, elle s'assèche vite et se réchauffe par compression (pression faible en altitude, plus grande dans la vallée). Il fait plutôt beau sur le bassin grenoblois, les nuages épars s'accrochant d'abord aux sommets. Lorsque le foehn se lève, les premières rafales secouent et dispersent la nappe froide tapie en fond de vallée.

La température monte d'un seul coup (de 5 °C à 10/15 °C en quelques minutes), l'humidité relative chute de 90% vers 25%. La progression de l'air chaud commence par le sud de l'agglomération (Vizille), s'étend peu à peu vers Grenoble, le nord de l'agglomération. Tout dépend de la puissance du vent en altitude. Il arrive que Grenoble soit soumis au Foehn durant plusieurs heures, donc au redoux, et le Versoud pas du tout..

Il arrive que Grenoble soit soumis au Foehn durant plusieurs heures, donc au redoux, et le Versoud pas du tout.

- Soit "faux-Foehn" : aucune précipitation sur le sud des Alpes. Pourtant le flux, qui a été contraint d'escalader les reliefs, plonge sur Grenoble pour retrouver son équilibre. Même processus de compression et même effet : échauffement, assèchement. Des maximales dépassant les 20°C se produisent parfois, au coeur-même de la saison froide..

Dans les deux cas, les régimes de Foehn peuvent durer plusieurs jours (3, 6, 9..., d'après les dictons, qui ne manquent pas de bon sens). La nuit l'étouffe en général, il se réveille avec le jour.

Autre singularité, apparemment paradoxale : la chaleur inhabituelle peut préparer la neige... jusqu'en plaine.

Par régime de Sud, la limite air chaud/air froid (front froid) s'aligne souvent dans le lit du courant. Le vent est rapide du sud vers le nord, mais la progression vers l'est du ruban de précipitations qui accompagne le front (le cœur du conflit des masses d'air) s'en trouve très ralentie, voire bloquée. Du Sud remonte de l'air chaud et humide (Méditerranée). Son opposition avec l'air froid est vigoureuse, très productive en précipitations. Quand le front froid traverse un secteur, la température chute sévèrement (elle était dopée par le Foehn).

Exemple : le thermomètre passe d'un 15°C vigoureux à un 5°C normal pour l'hiver. Mais la stagnation de la perturbation fait que la neige qui tombe en altitude refroidit de plus en plus, par mélange, l'air de la couche qu'elle traverse... jusqu'à parvenir au sol au bout de plusieurs heures de ce processus. Autrement dit, l'isotherme 0°C, initialement vers 1500 m dans l'air froid (c'est un exemple), peut s'abaisser jusqu'au sol dans ce contexte.

Les météos utilisent l'expression barbare de "neige d'isothermie", à savoir que toute une couche d'air a aligné sa température sur 0°C. Pourquoi ? Parce que 0°C est la température de la glace fondante, et c'est bien le phénomène en cause dans cette tranche d'atmosphère que les flocons de neige traversent en devenant des gouttes de pluie. Autant dire que cette situation est "vicieuse", qu'elle a déjoué plus d'une prévision. Même si le sol est d'abord mouillé par la pluie, il ne peut faire fondre la neige quand elle s'accumule encore durant des heures (il faut beaucoup d'énergie pour transformer la glace en eau ; comme le sol ne peut en fournir assez, la neige ne fond plus assez vite et la couche s'épaissit).

Quand sur une ville comme Lyon, ou comme Grenoble, 10 à 15 cm de neige recouvrent les rues la nuit, alors que le service de Voirie n'avait pas été alerté, c'est la panique au réveil...

Eté :

Le Foehn est rare en cette saison, mais pas impossible. Lorsqu'il se produit, il "booste" les températures préexistantes, facilement de 3°C. Quand il s'installe, en journée, c'est déjà par temps chaud à très chaud de sud. Alors, le thermomètre flirte avec les records, s'approche des 40°C.

|

|

Les "retours d'Est"

|

|

|

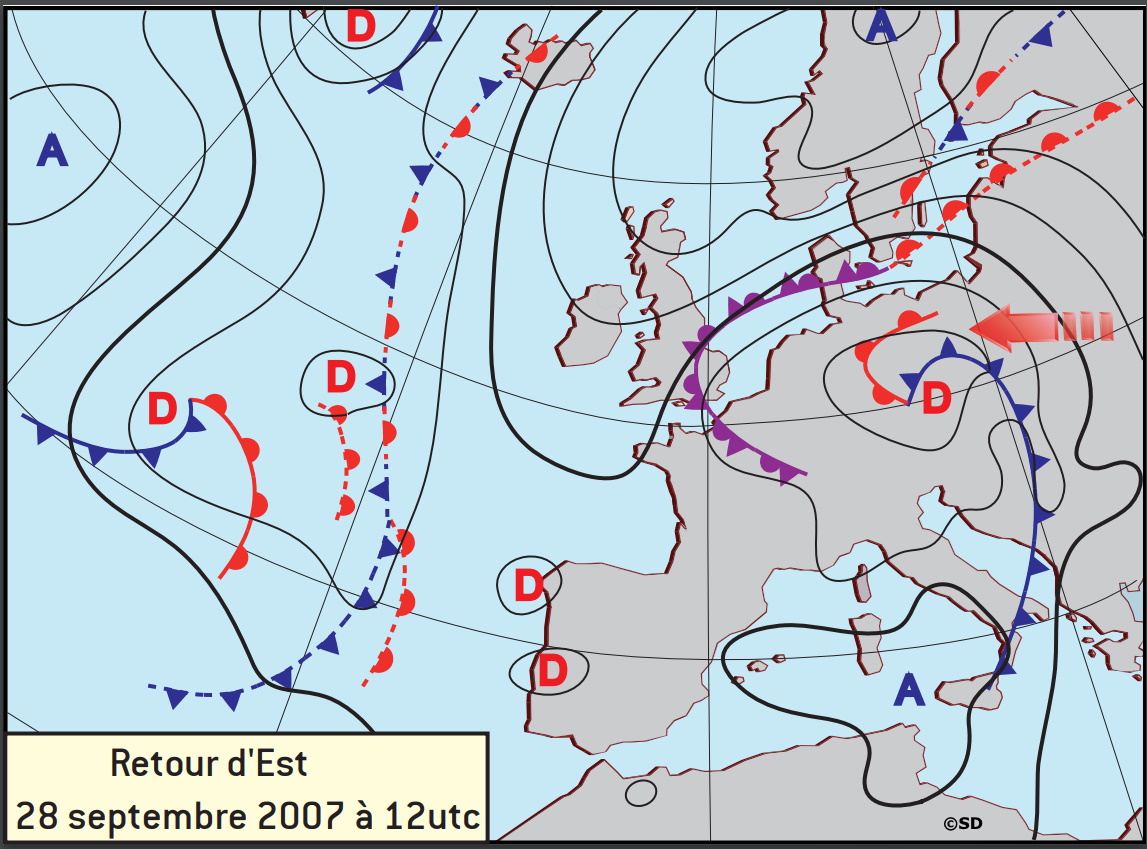

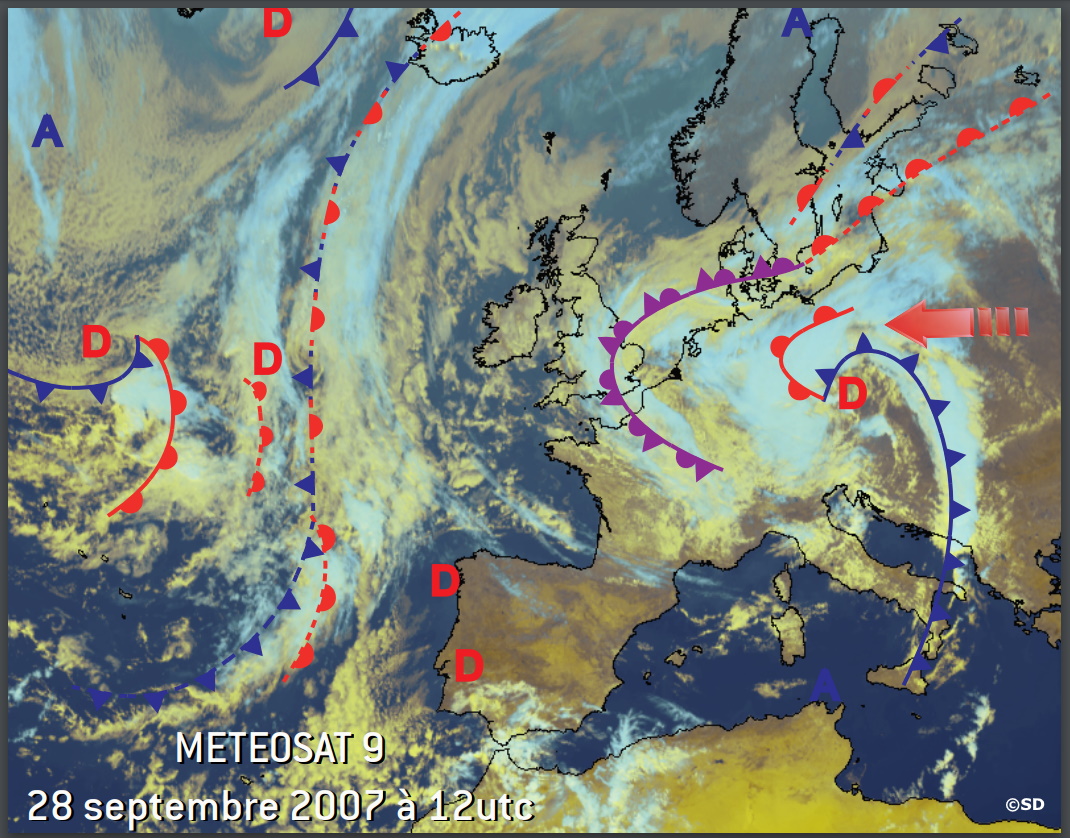

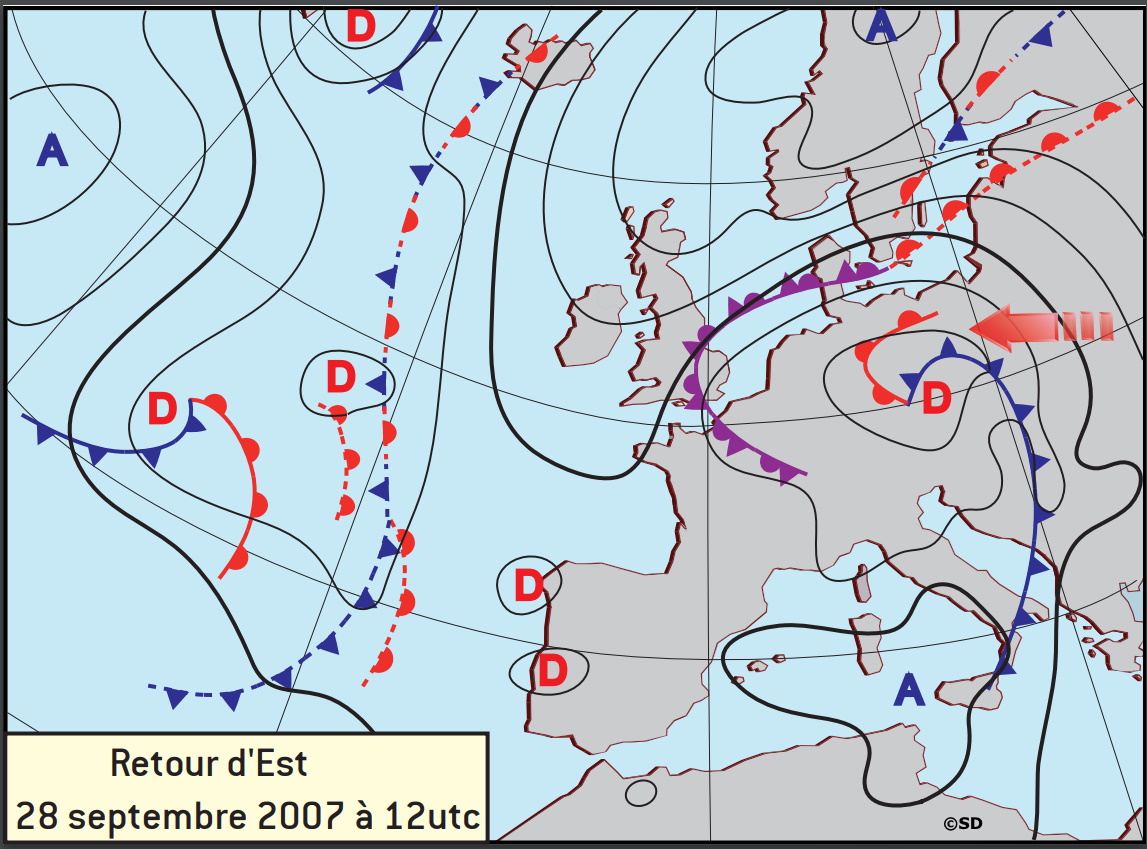

28 septembre 2007

à 12h UTC :

"Inversion du champ de pression" habituel :

- anticyclone sur l'Europe du Nord,

- dépression sur l'Europe Centrale et...

à la place de l'anticyclone des Açores.

La flèche rouge indique l'origine des masses d'air chaud vers le niveau 5000m.

Nébulosité importante au coeur de l'Europe.

Une occlusion s'étire longuement du Sud de la Scandinavie, à l'Angleterre et au Jura : retour humide, doux et pluvieux dirigé par la toupie dépressionnaire

|

|

|

Extensions des régimes de Lombarde, on qualifie ainsi des perturbations originaires de Méditerranée, contournant des dépressions centrées soit sur l’Italie, soit sur les Balkans, l’Europe centrale.

Elles abordent la France par nos frontières de l’Est dans des flux qui vont de l’est au nord, selon la localisation du système dépressionnaire qui les pilote. Bien alimentées en vapeur, persistant durablement sur les mêmes axes d’activité, elles parviennent, de l’automne au printemps, malgré un très long parcours, à donner des précipitations parfois importantes, surtout en montagne.

Toutes les régions, tous les massifs peuvent être concernés, mais pas en même temps en principe, car le corps actif est celui d’une occlusion, étiré mais pas très large (par exemple : ou bien Vosges, Jura, et Alpes, ou bien Massif Central et Pyrénées…).

Naguère, des spéléos furent surpris un mois d’avril, dans le Vercors, par un de ces retours exceptionnellement long et actif, qui arrivait sur l’Isère dans un flux de nord rapide en altitude moyenne. Il fallut mobiliser de grands moyens pour les secourir. L’effet orographique avait une fois de plus frappé. A savoir que le relief accentue ou non les perturbations selon que le flux frappe les pentes (effet barrage, associé à une aggravation) ou s'en éloignent après avoir franchi les crêtes (effet de Fœhn, associé à une amélioration).

Conséquences sur l'agglomération grenobloise

Hiver :

Si l'occlusion de retour parvient jusqu'à Grenoble, des conditions très médiocres sont possibles, ne serait-ce que par persistance (perturbation assez statique en général).

Eté :

Peu fréquent. Instabilité orageuse mal organisée. De préférence l'après-midi. Mais maintien nocturne de la nébulosité à plusieurs niveaux.

|

|

Anticyclonique d'Hiver

|

|

|

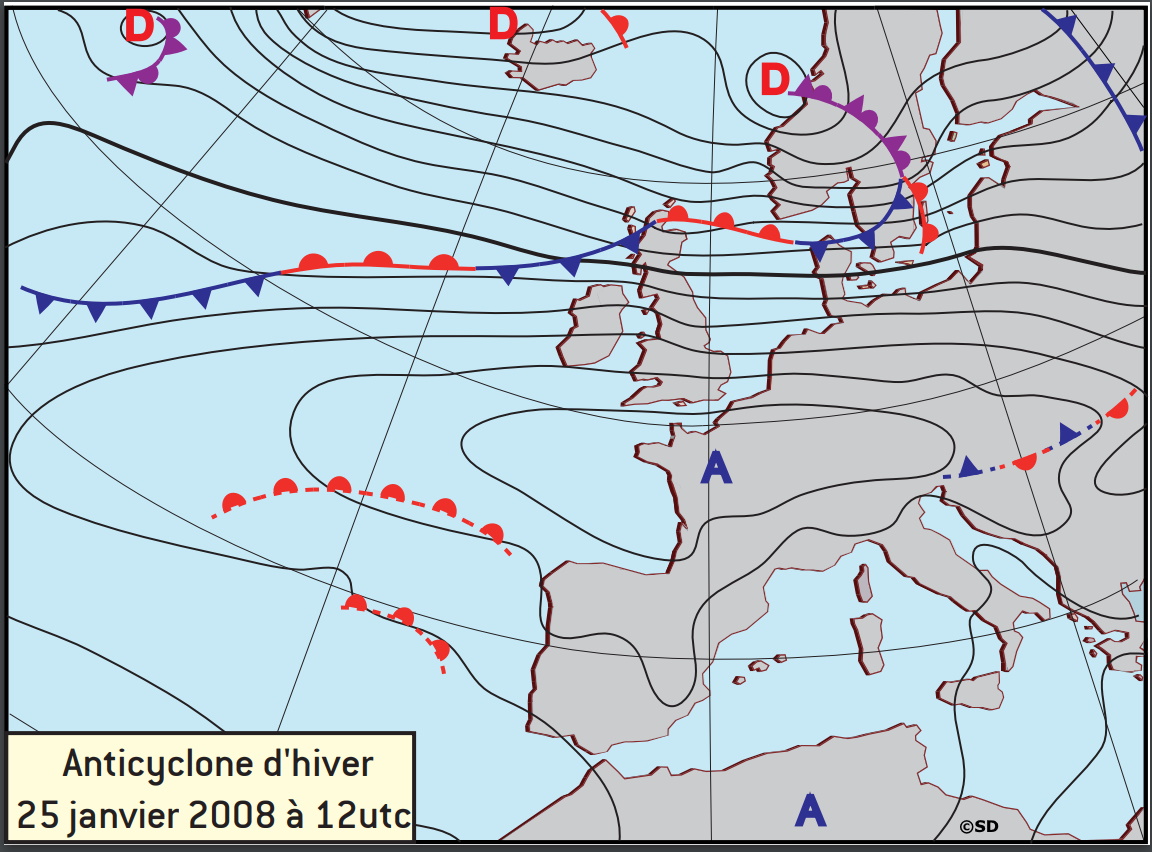

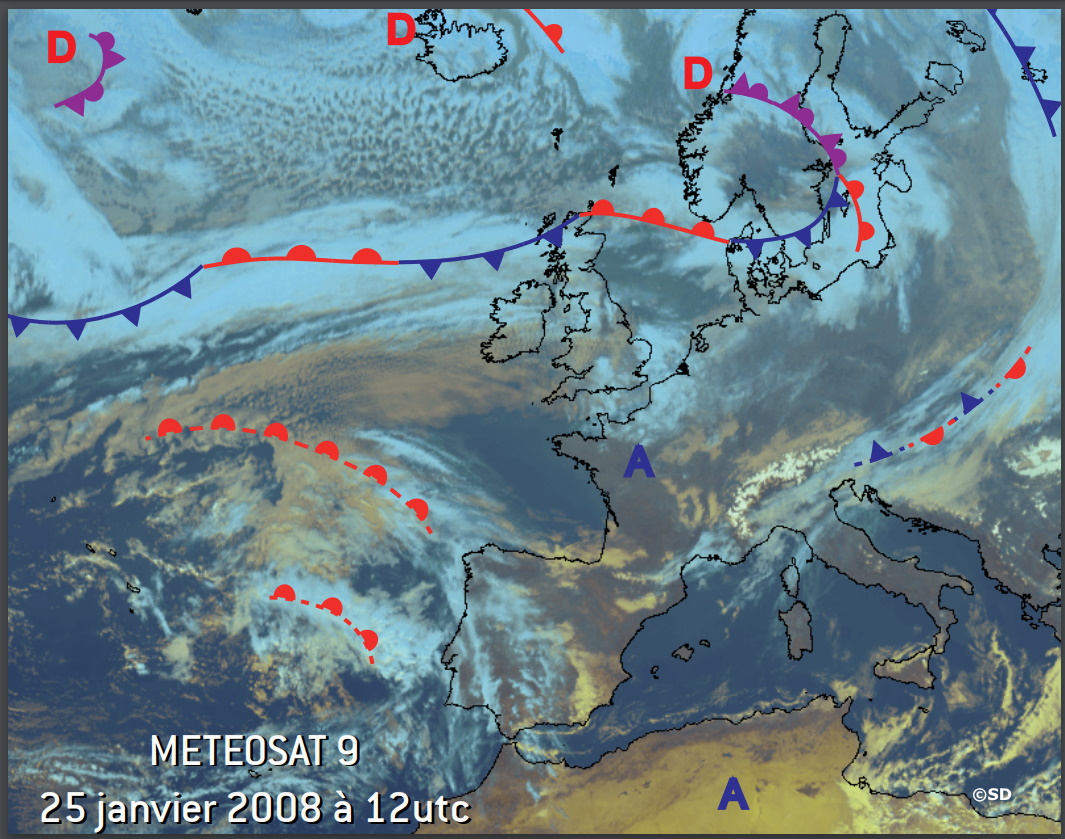

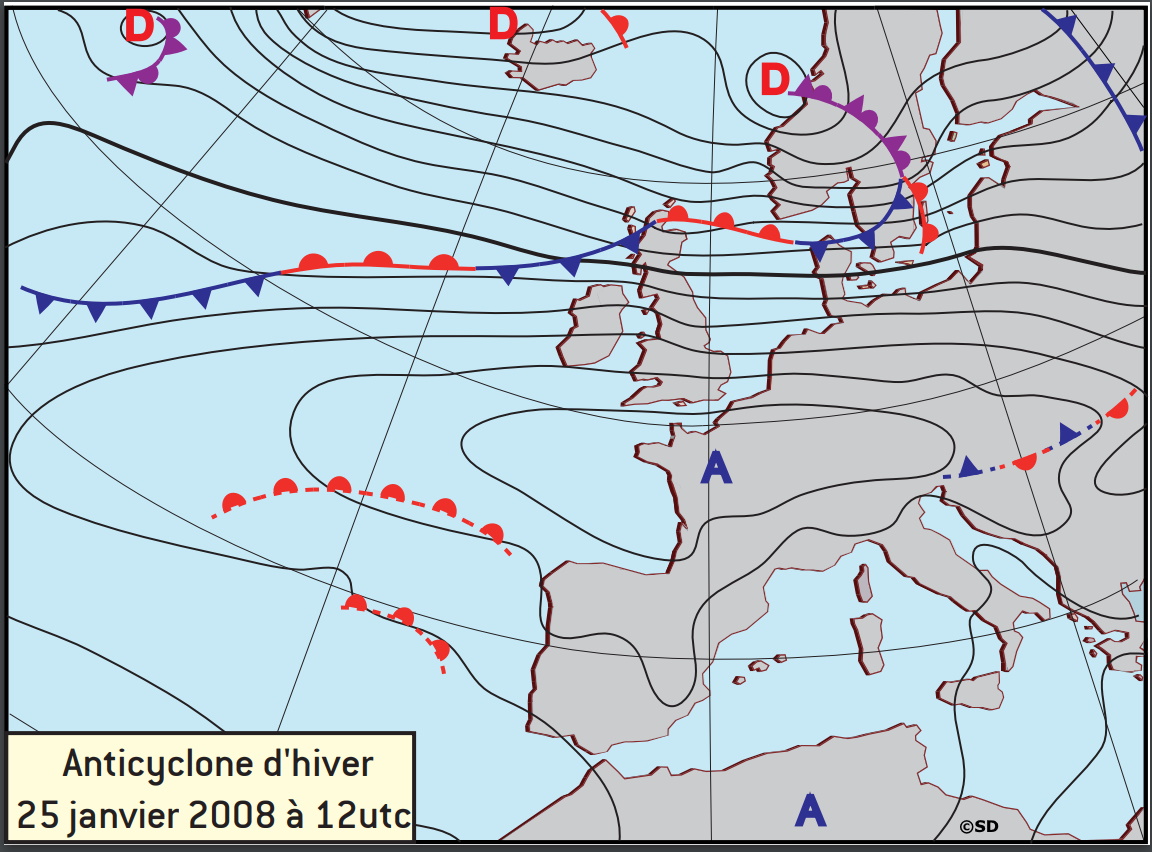

25 janvier 2008 à 12h UTC :

Puissant anticyclone centré sur la France.

Peu de nuages épais, susceptibles de fournir des précipitations (en blanc), mais beaucoup de nuages bas ou brouillards (jaune ou gris).

Ces images ne sont d'ailleurs pas les meilleures pour identifier les brouillards, fussent-ils étendus, à cause d'une difficulté à faire le tri entre les températures du sol et celle des phénomènes condensés peu épais.

|

|

|

En hiver, l'anticyclone est souvent synonyme de grisaille dans les basses couches (inversion), d'excellentes conditions en altitude, au-dessus de 1000 à 1500 m, selon l'épaisseur de la nappe froide de rayonnement. Un anticyclone solide correspond à un type de temps durable sur plusieurs jours, parfois bien davantage.

C'est de la mi-janvier à la mi-février qu'on les rencontre le plus souvent. Mais il y a aussi fréquemment de longues périodes de beau temps dans la première moitié de l'automne. Beau temps qui peut tourner au sinistre en plaine quand brouillard ou stratus s'incrustent à n'en plus finir...

Schématiquement, on peut admettre que tant que le centre de l'anticyclone est positionné à l'ouest de la longitude de Paris, il distribue sur la France de l'air froid, le plus souvent accompagné de frimas (brouillards, nuages bas, fraîcheur ou plus ou moins grand froid, selon l'origine maritime ou continentale des masses d'air qui le contournent dans le sens des aiguilles d'une montre).

Au fur et à mesure que le centre se déplace plus à l'est (évolution classique), le vent s'oriente au sud-est puis au sud, apportant à la fois des températures adoucies, un air plus sec, qui efface peu à peu l'humidité des toutes basses couches pour éclairer le ciel de bleu.

L'intensité des gelées nocturnes, habituelles dans ce contexte, dépend bien sûr de l'origine (maritime ou continentale) de l'air qui recouvre les plaines, des éclaircies qui s'y développent ou pas et de leur durée dans la nuit, de la présence ou non de neige au sol (de nuit, la neige rayonne fort par ciel clair, ce qui accentue la chute de la température).

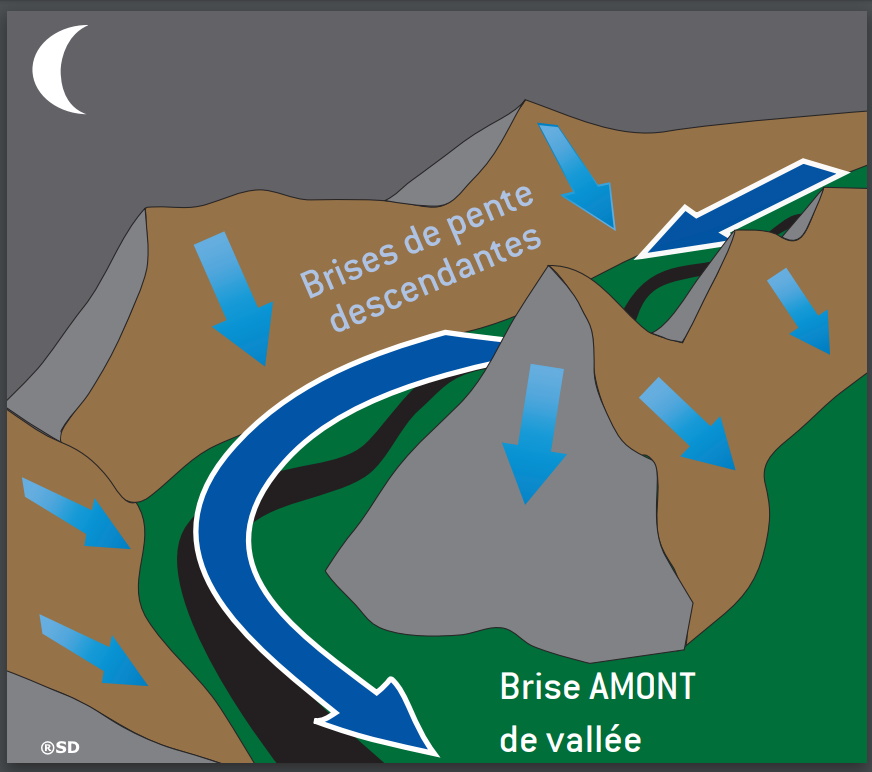

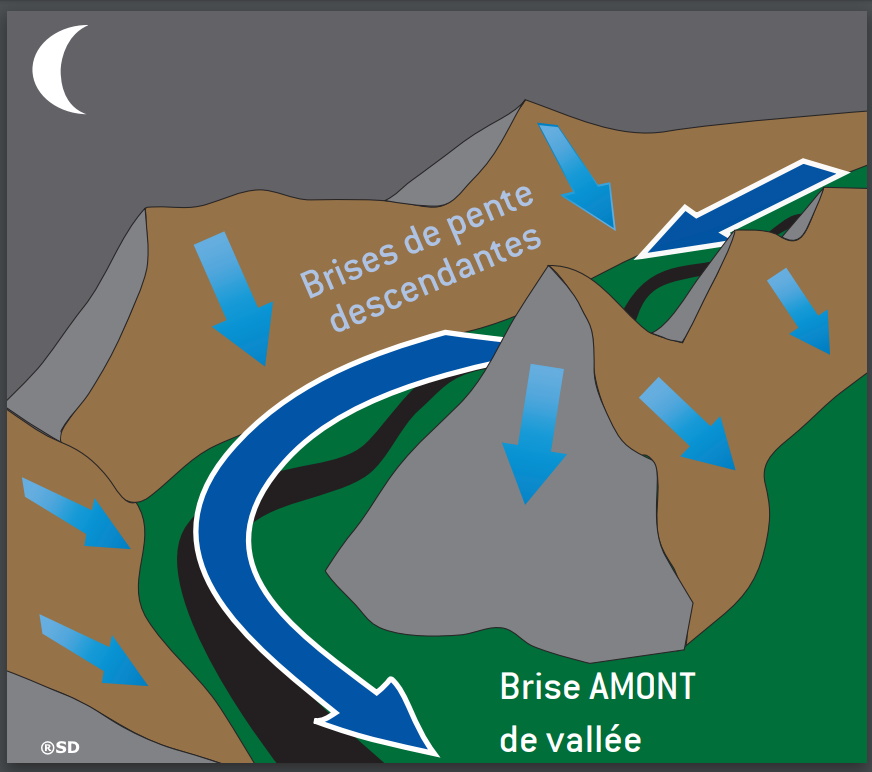

Les conditions dans les vallées de montagne peuvent être bien différentes. Accumulant l'air froid et sec porté par les "brises de pentes", elles obtiennent l'opportunité de se débarrasser plus vite de l'humidité de basse couche. Tous ces équilibres subtils sont à anticiper avec les prévisions, qui flirtent ici avec leurs limites de fiabilité.

Conséquences sur l'agglomération grenobloise

Temps calme et assez froid par continentalisation de la masse d’air refroidie par rayonnement et par l’apport des brises de montagne. Selon les circonstances (présence ou non d’air humide ou d’air plus sec en relation avec les événements des jours précédents), le ciel est clair ou couvert par Stratus. Pas de vent, sinon un écoulement sud-est de type thermique (brise amont) dans la cluse de Voreppe. Un contexte favorable à l’accumulation de pollution s’il persiste plusieurs jours, ce qui est souvent le cas.

|

|

Anticyclonique d'Eté

|

|

|

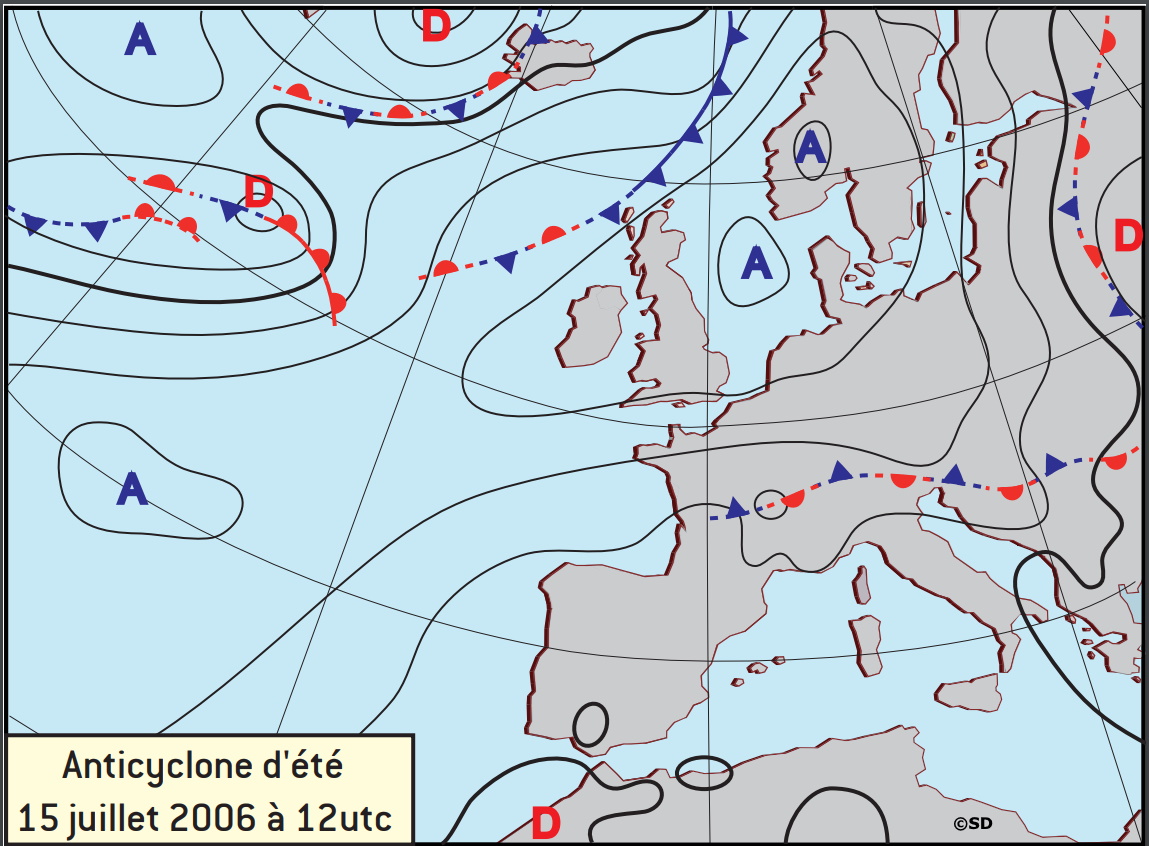

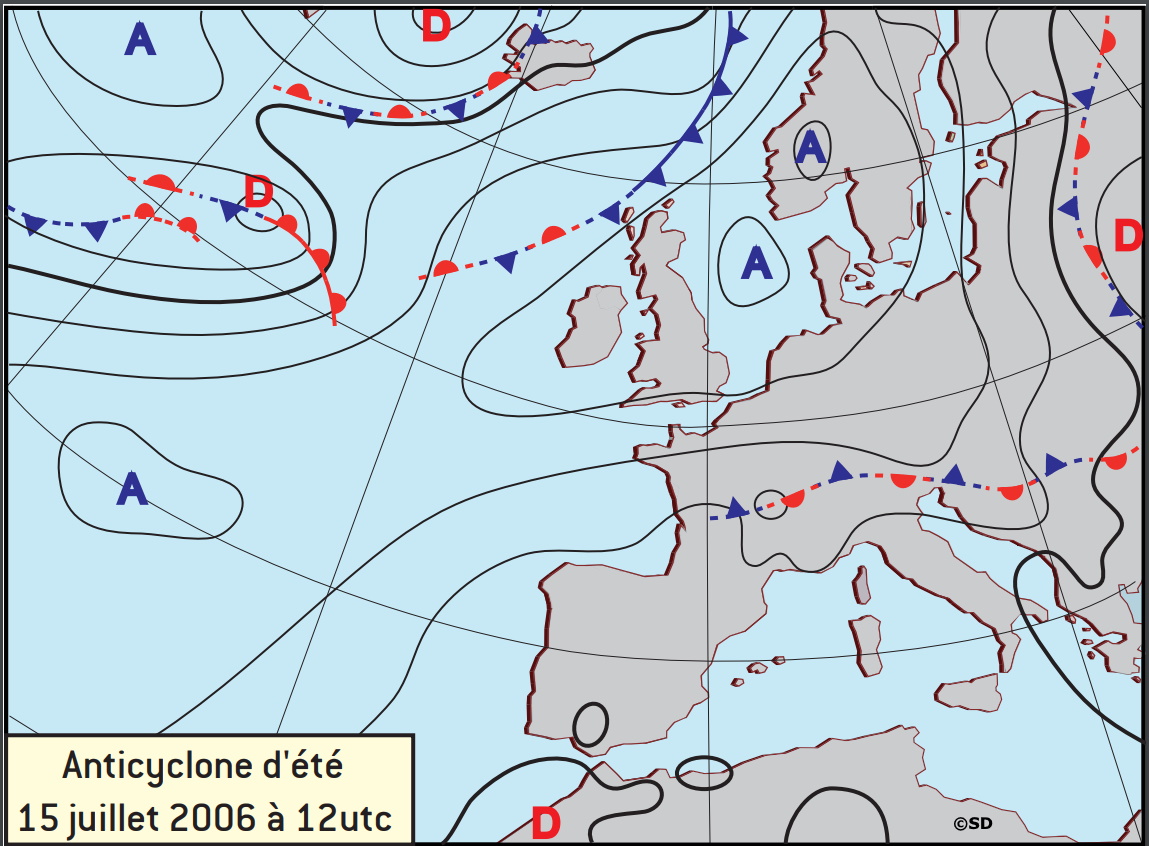

15 juillet 2006 à 12h UTC :

Les hautes pressions ont suivi le Soleil dans sa montée vers le tropique ; elles occupent ici des espaces immenses, ne laissant qu'une portion congrue à des dépressions anémiées sur le Nord Atlantique.

Faiblesse toutefois ("marais") sur l'Espagne, le Sud de la France...

Un effet de la surchauffe des sols et des couches atmosphériques inférieures.

Au reste, en milieu de journée, des nuages épars sur l'Espagne, d'autres déjà nombreux sur les crêtes pyrénéennes et alpines laissent présager une fin d'après-midi... bruyante.

A noter la différence des couleurs entre les deux exemples d'anticyclones : celui d'hiver montre des nuances brumeuses et métalliques, celui d'été des teintes fruitées, reflets, notamment, de la grande amplitude entre les températures au sol

|

|

|

En été, les anticyclones d'été n'atteignent pas les valeurs au centre, au "niveau de la mer", de ceux d'hiver, pour la simple raison qu'ils sont chauds à la base (le pied froid d'un anticyclone lui donne un surcroît de pression). Par contre en altitude, ceux d'été n'ont rien à envier à ceux d'hiver, bien au contraire. Les anticyclones se développent souvent après le passage d'un front froid : une cellule d'altitude "chaude" confortée par la fraîcheur des basses couches. Très vite, la surchauffe du sol lui fait perdre de sa superbe : la pression baisse sous l'effet des ascendances qui prennent de plus en plus d'ampleur, ce qui conduit fréquemment à des situations de type "marais". Mais en cette saison, anticyclone rime avec beau (fini les inversions et leurs tristes frimas!). Ce qui n'exclut pas des possibilités d'orages locaux, en montagne surtout, lorsque la masse d'air usée commence à céder face à l'extension verticale des "thermiques".

Conséquences sur l'agglomération grenobloise

Beau et chaud. Faible risque d’orage, mais seulement isolé sur le relief, et au bout de plusieurs jours de chaleur accumulée.

Régime de brises thermiques : faible sud-est (brise amont), la nuit, dans la cluse de Voreppe, nord-ouest modéré (brise aval), dans la journée, dans ce même couloir et à son débouché sur l’agglomération.

|

|

Marais barométrique

|

|

|

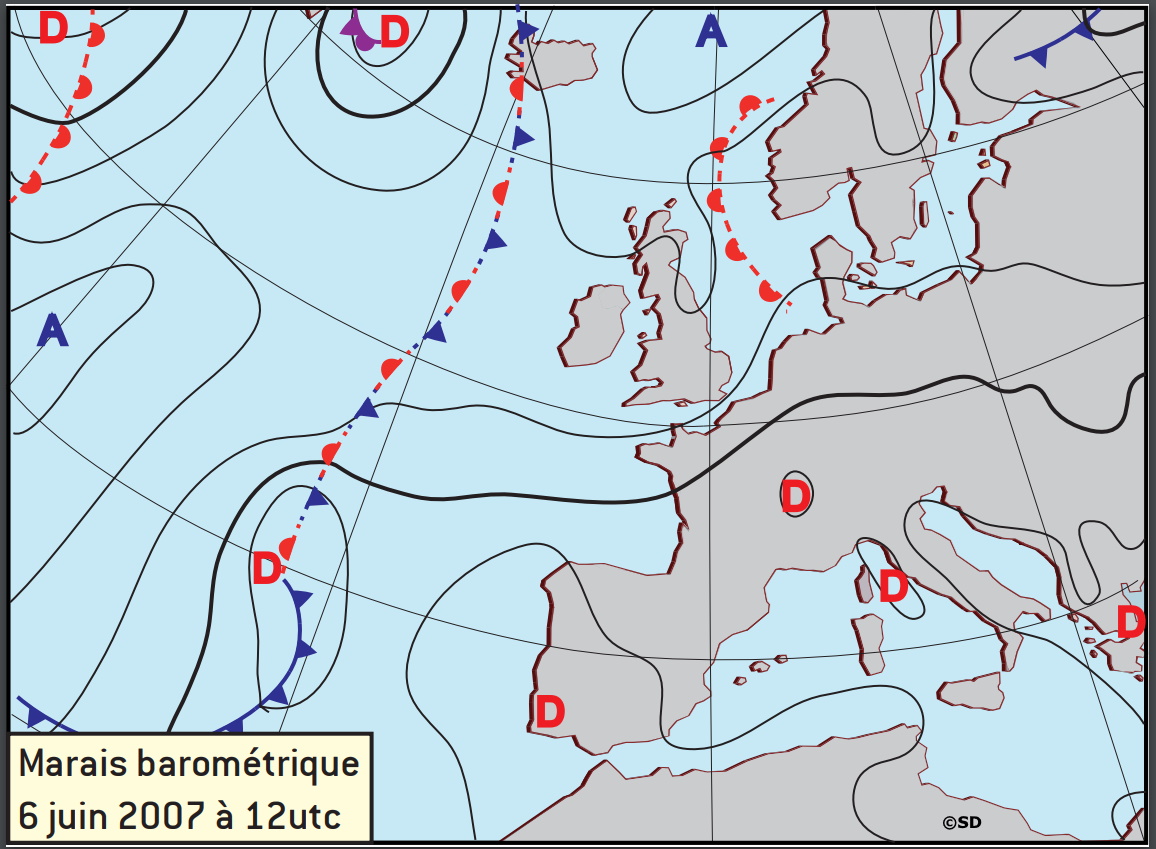

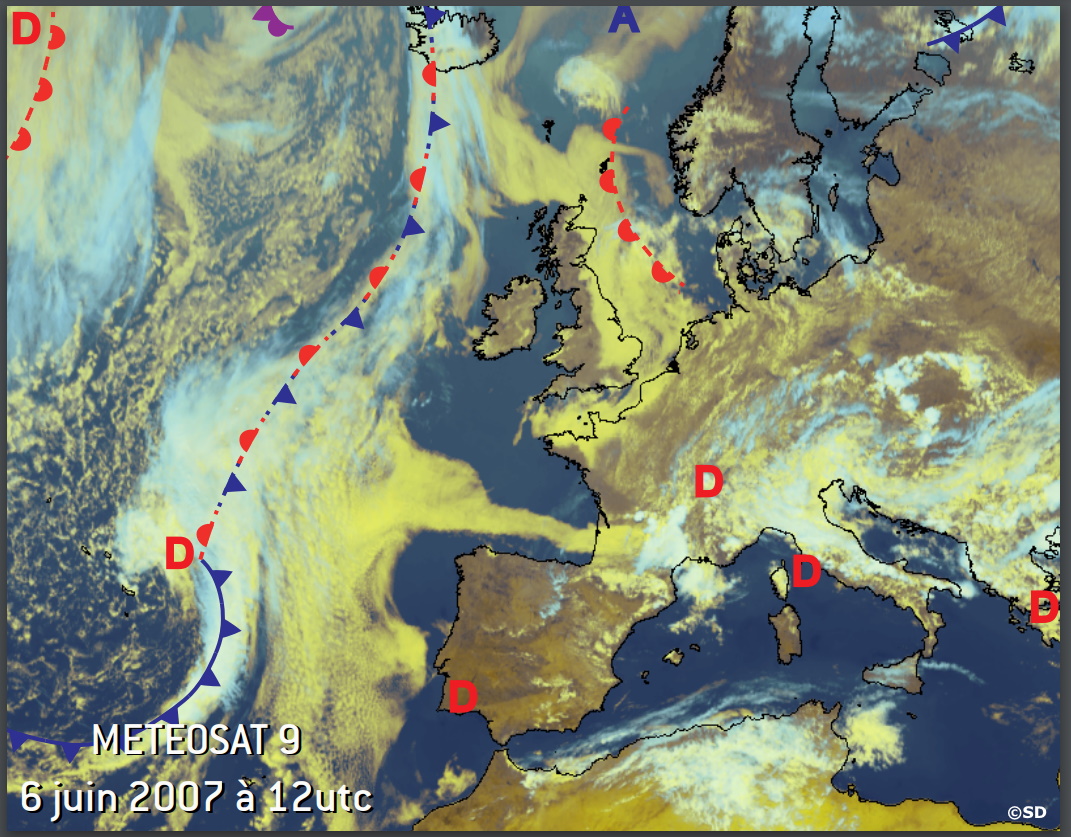

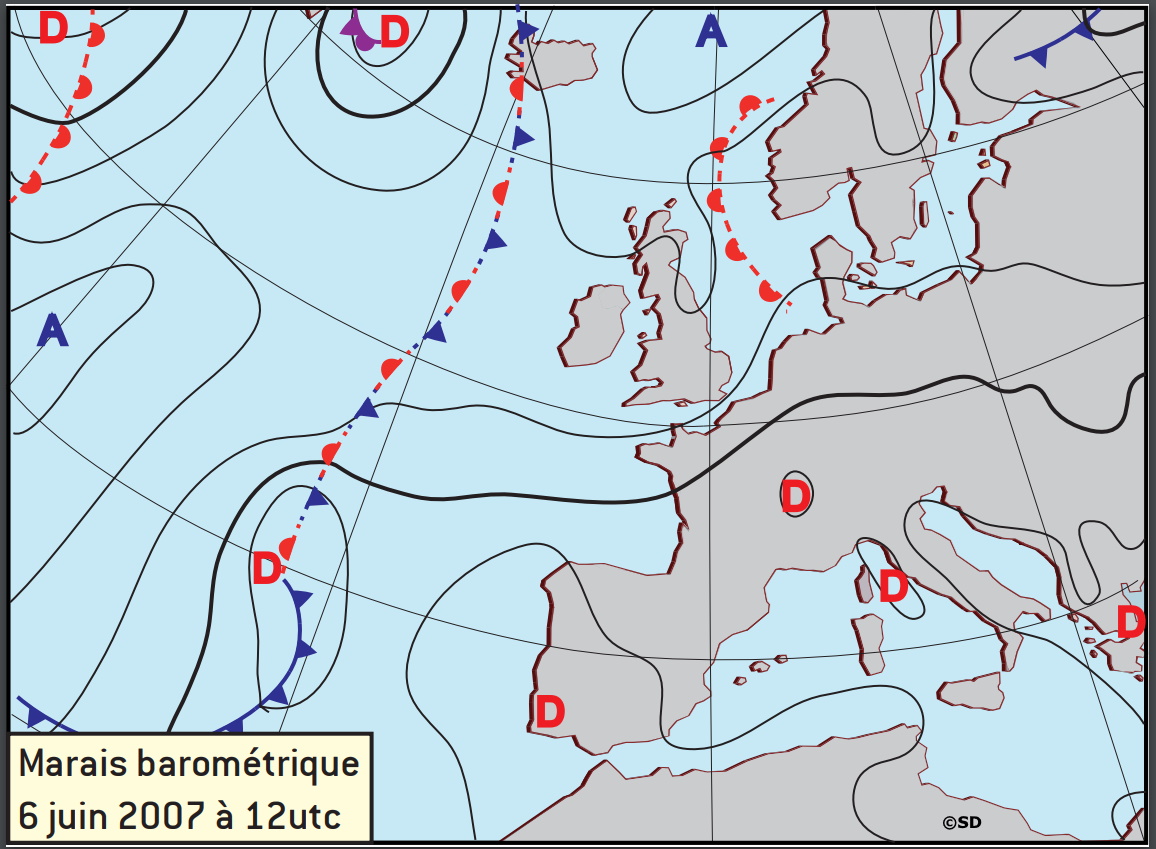

6 juin 2007 à 12h UTC :

Aucun "centre d'action" prépondérant ; une pression molle sur des millions de km².

En dehors de la Péninsule ibérique, où le beau temps l'emporte largement en mi-journée, l'Europe est sous l'influence de masses d'air nébuleuses, quasi immobiles, qui ne vont pas manquer d'alimenter des foyers orageux multiples dans les heures à venir, en particulier sur les reliefs.

|

|

|

Analogie avec les paysages marécageux, sans relief, humides, souvent malsains à cause d'eaux croupissantes, presque jamais renouvelées.

Dans le "marais barométrique", tout stagne à cause d'une pression uniforme sur de très grandes étendues : le vent ne brasse rien, le froid ou la chaleur s'y accumulent, humides et désagréables.

En saison chaude – où elles sont plus fréquentes -, ces configurations atones sont autant de marmites à orages.

Conséquences sur l'agglomération grenobloise

Hiver :

Nébulosité irrégulière (nuages bas en début de période, évoluant, si la situation persiste, vers une amélioration, par apport d'air plus sec charrié par les "brises amont", descendues des reliefs), beau en montagne, au-dessus de 1000 à 1200 m. Nébulosité irrégulière (nuages bas en début de période, évoluant, si la situation persiste, vers une amélioration, par apport d'air plus sec charrié par les "brises amont", descendues des reliefs), beau en montagne, au-dessus de 1000 à 1200 m.

Ambiance assez froide, surtout quand le ciel se dégage, facilitant le rayonnement nocturne. Pas ou peu de précipitations (bruine ou flocons possibles lorsque les nuages bas sont abondants).

Eté :

Temps très instable et "lourd". Evolution orageuse systématique en journée. Résidus nuageux nocturnes et en tout début de journée. Éclaircies plus ou moins étendues en matinée, suivies de développements nuageux rapides sur le relief, se généralisant ensuite.

Averses et très souvent orages en cours d’après-midi et le soir. Ils se résorbent graduellement dans la nuit.

Pas de vent, sauf rafales orageuses locales et temporaires.

|